СТАРЫЙ СТАРОчеркасск. Часть 1.

Поездка в замечательный город под названием Старочеркасск. Мне удалось посетить все музеи города, интересные и красивые места и конечно же - церкви и собор. В первой части обзор таких мест как: Церковь Петра и Павла, памятник архитектуры - дом К. Булавина 18 века.

Посещение столь прекрасного города было намечено очень давно, но постоянные проблемы или отсутствие времени мешало осуществлению поездки. И вот, совершенно спонтанно решил всё-таки посетить столь красивый город. Cобравшись с мыслями отправляюсь в путь дорогу, дорогу дальнюю, но интересную.

Пролог

Добраться до Старочеркасска можно разными способами. Так как автомобиля у меня нет, оставалось только два варианта: на автобусе из Аксая, или же напрямик от площади Карла Маркса. Есть и более интересная возможность добраться до Старочеркасской - водным транспортом с речного вокзала Ростова-на-Дону, но, к сожалению, расписания я не знал, как и не знал - ходит ли сейчас он сейчас вообще. Поэтому выбрал самый простой вариант - доехать до Аксая и пересесть на маршрутку до Старочеркасска... С этого момента начинаются первые приключения.

Первое это то, что ждать её пришлось около двух часов, но дождавшись её, вижу замечательную картину - маршрутка (газель, она же труповозка) уже полностью забита людьми. Поэтому всю дорогу я ехал на корточках перед дверью, как и многие другие. Ну и в завершении, оказалось, что я еду в самый разгар какого-то праздника (к сожалению об этом я узнал уже по дороге) - поэтому толпы народа, шум, гам мне были обеспечены. Набравшись терпения, доезжаем до города.

Чтобы вы имели представление о городе хочется сказать пару слов о самом Старочеркасске. Самое главное это конечно же многочисленные памятники истории и архитектуры, сохранившийся облик казачьей станицы XVIII века, различные фестивали, музеи и много остального. Также приятно удивили цены на различные музеи, которые оказались очень низкими, поэтому финансовая часть здесь не является главным фактором отличного посещения данного города. На весь осмотр у меня ушло около 3-4 часов, но чтобы полностью ощутить себя наедине с природой и познакомиться поближе с историей города, потребуется немного больше. Однозначно одно - ехать сюда стоит!

Немного исторической справки о Старочеркасске.

Старочерка́сская (Старочерка́сск, до 1805 года — Черка́сск) — станица в Аксайском районе Ростовской области. Административный центр Старочеркасского сельского поселения. Известна как столица донского казачества и место рождения генерала Матвея Платова. В центре станицы расположен Старочеркасский музей-заповедник, занимающий площадь 180 га

Первые письменные упоминания о «Черкасском городке» датируются 1593 годом. Вместе с тем, по сообщениям В. Н. Татищева в его «Истории Российской с самых древнейших времён» и Н. А. Маркевича в "Истории Малороссии", станица была основана под названием «град Черкасский» черкасами при царе Иване Грозном в ходе экспедиции во главе с черкасским старостой князем Вишневецким на помощь осаждённой турками Астрахани в 1569 году.

между Азовским и Каспийским морем сделалась новая воинственная республика, составленная из людей, говорящих нашим языком, исповедующих нашу веру...; взяли город Ахас, назвали его, думаю, Черкасским, или Козачьим (ибо то и другое имя знаменовало одно)...— Карамзин Н.М. История государства Российского. Том 8

В 1637 году из Старочеркасска начался азовский поход, известный также как «Азовское сидение», когда, взяв турецкую крепость Азов, казаки обороняли её четыре года (1637—1641). Турки жестоко отомстили своим обидчикам: в 1643 году они захватили и полностью сожгли Черкасск, однако уже в следующем году город был восстановлен и укреплён. В том же 1644 году в Черкасск перемещается Главный Стан и город становится столицей Донского казачьего войска. А в 1650 год по данному в Азовском сидении обету строится деревянный Воскресенский войсковой собор. На площади возле собора (майдане) собираются Войсковые Круги.

В Черкасске в 1667 году началось восстание Степана Разина, казака черкасской станицы Зимовейская, но, по некоторым сведениям, бывшего уроженцем Черкасска, а в 1708 году в своём курене был убит предводитель другого восстания — Кондратий Булавин.

В 1751 году была освящена церковь апостолов Петра и Павла, в которой крестили известного впоследствии атамана Платова. Все казачьи походы того периода начинались от другой черкасской церкви — Преображения Господня, построенной в XVII веке в Ратном урочище, на кладбище Черкасска.

В 1744 году Черкасск практически полностью выгорел и позже не смог полностью восстановиться. Весной разливы Дона регулярно затопляли город. Поэтому, а также из-за постоянных пожаров, в 1804 году было принято решение об основании новой столицы Области Войска Донского, и, в 1805 году, она была перенесена в Новочеркасск, после чего Черкасск стал именоваться Старочеркасском, а к концу XIX века потерял статус города.

Путешествие

По прибытию в город сразу же отправляюсь в местный парк, на котором была огромная ярмарка. Фотографировать её я не стал, так как она была больше похожа на обычную "барахолку". А вот памятник героям не запечатлеть я не мог:

По пути встречая вот таки замечательные деревянные статуэтки:

Так как поездка заняла довольно-таки много времени, медлить было нельзя. Поэтому сразу выдвигаемся к нашему первому месту - Петропавловский храм.

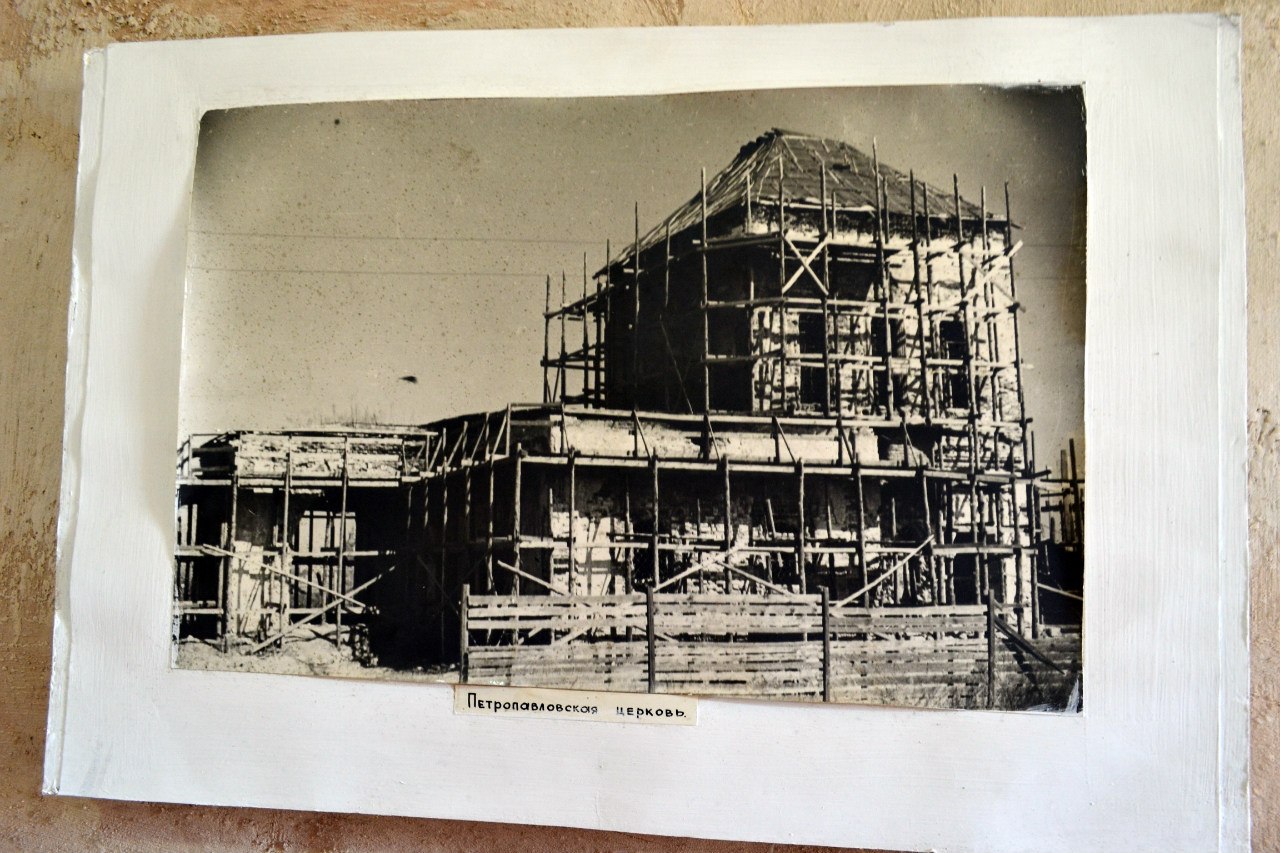

В 1692 году в Черкасске был построен деревянный Петропавловский храм. Во время сильного пожара 1744 года, истребившего почти весь город, храм сгорел. На его месте в 1751 году по усердию и на средства прихожан возвели каменную церковь. В ней было три престола: главный - во имя св. Апостолов Петра и Павла, и два - во имя Казанской иконы Божьей Матери и во имя Иоанна Воина. Петропавловский храм был достаточно крупным по числу прихожан, при нем имелось светское приходское двухклассное училище.

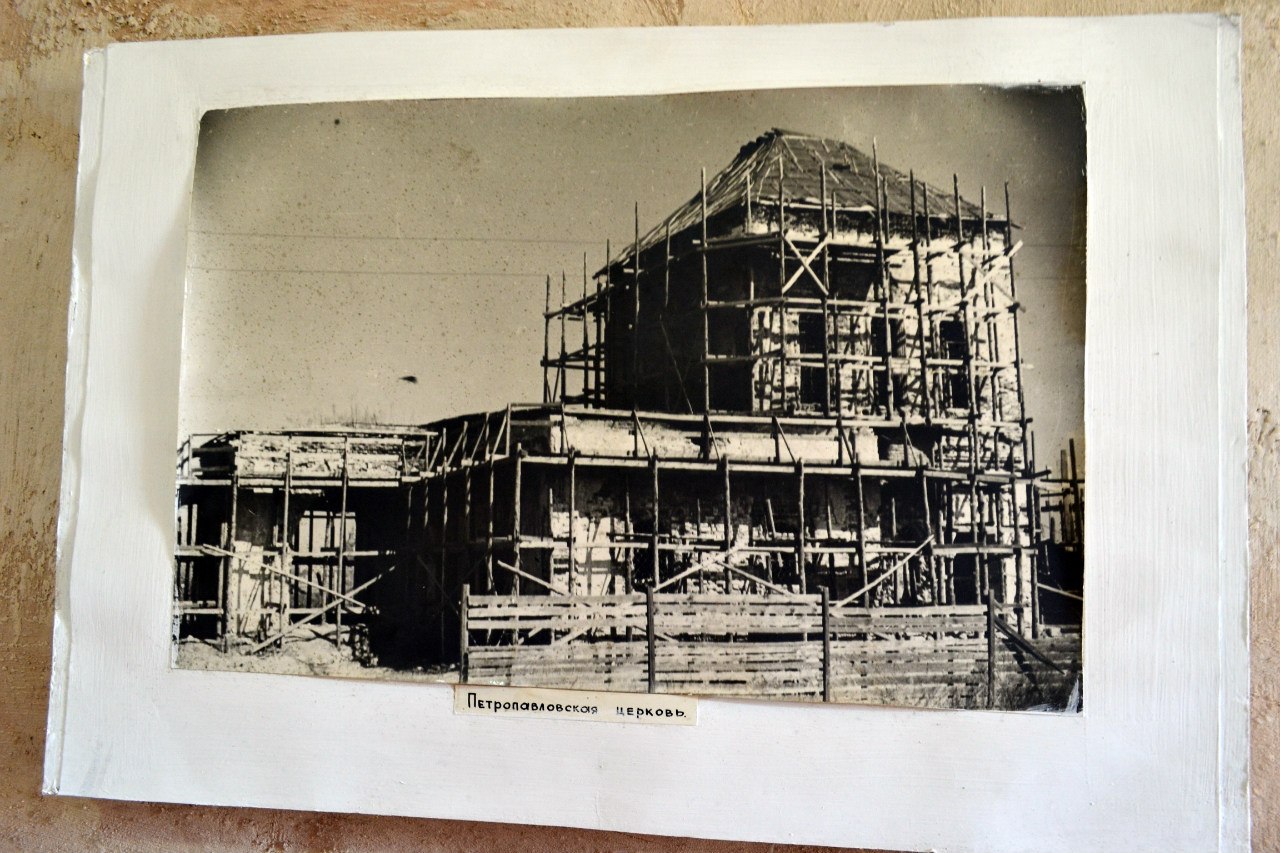

несколько интересных кадров, ещё деревянная старая версия храма, редчайшие фото:

В 1751 году в Петропавловском храме был крещен родившийся в Черкасске атаман, герой войны 1812 года, Матвей Иванович Платов, граф Российской империи, Георгиевский кавалер. В Старочеркасске на кладбище Преображенской церкви(1740 г.) похоронены его отец, мать, брат и сыновья. Сейчас же храм не действующий, а сугубо в качестве музея.

При попадании внутрь сразу же разбегаются глаза, так как экспонатов настолько много, что в данном музее я провёл больше всего времени. Но их не только много, но и они все безумно интересны.

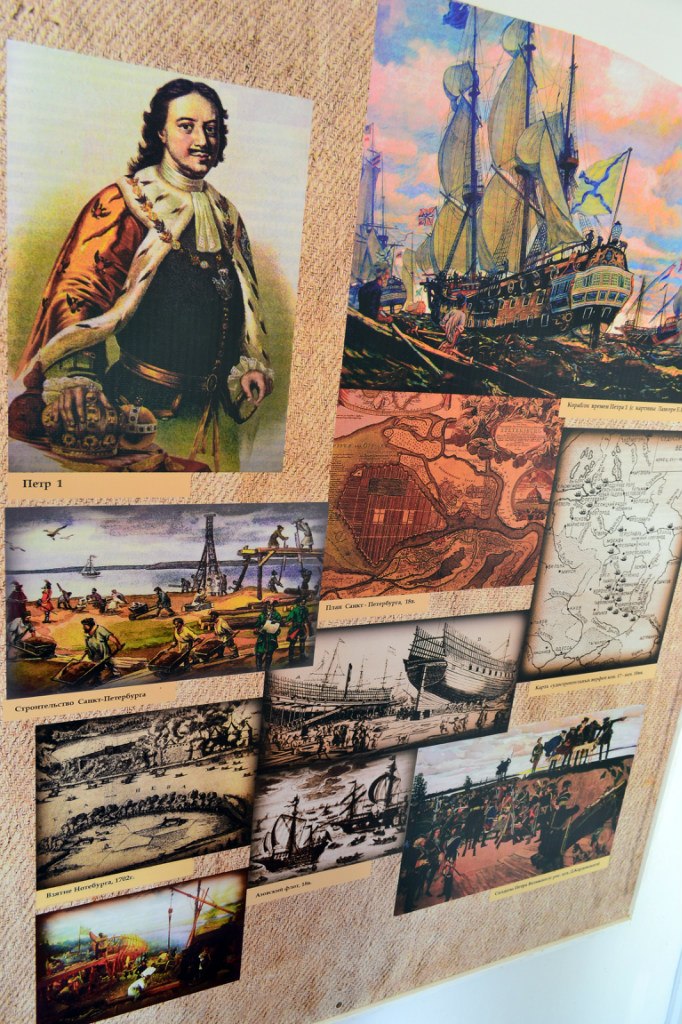

первый стенд музея, на котором изображены различные деятели того времени, а также немного описаний:

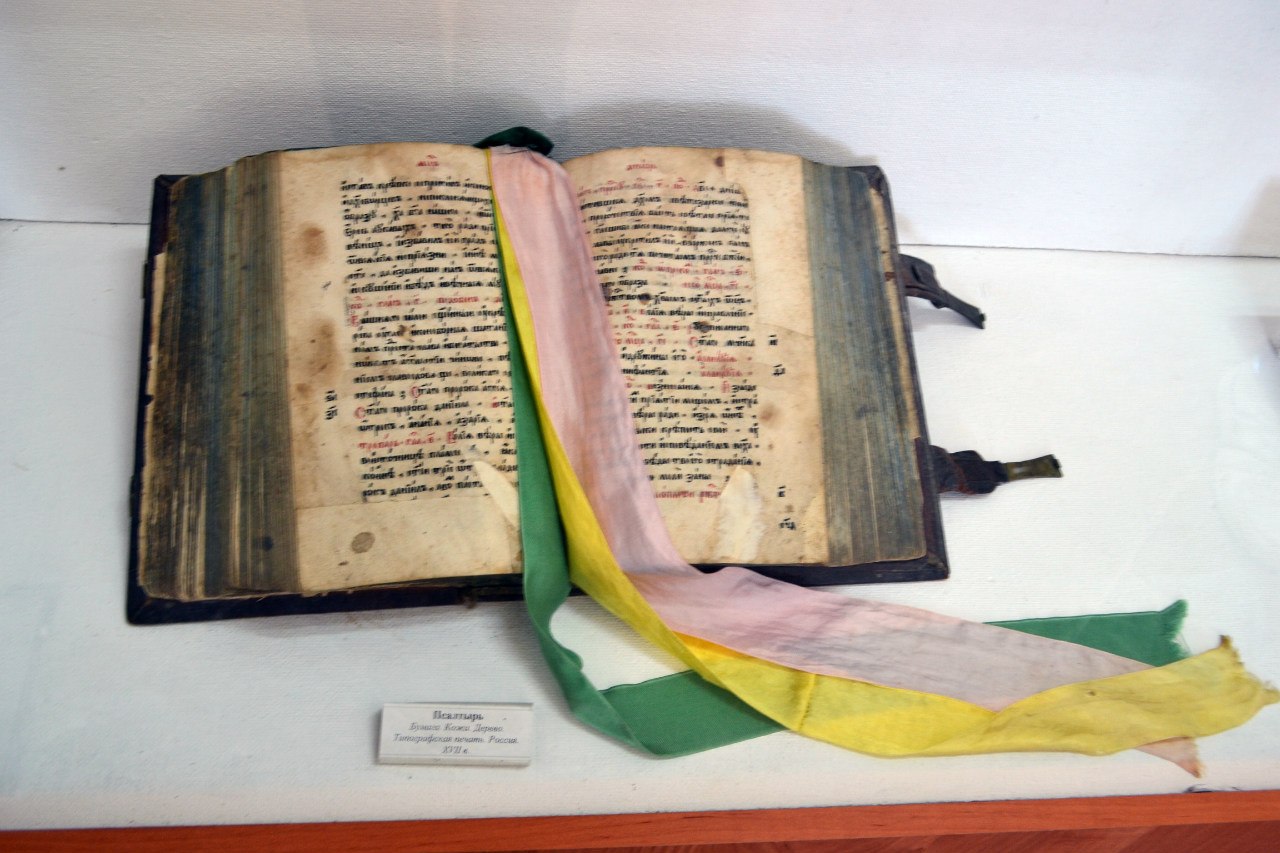

Больше всего удивляет большое количество оригинальных вещей, а не копий, как это часто бывает. Но здесь копии настолько редких вещей, что нельзя не удивиться. Особенно древних писаний.

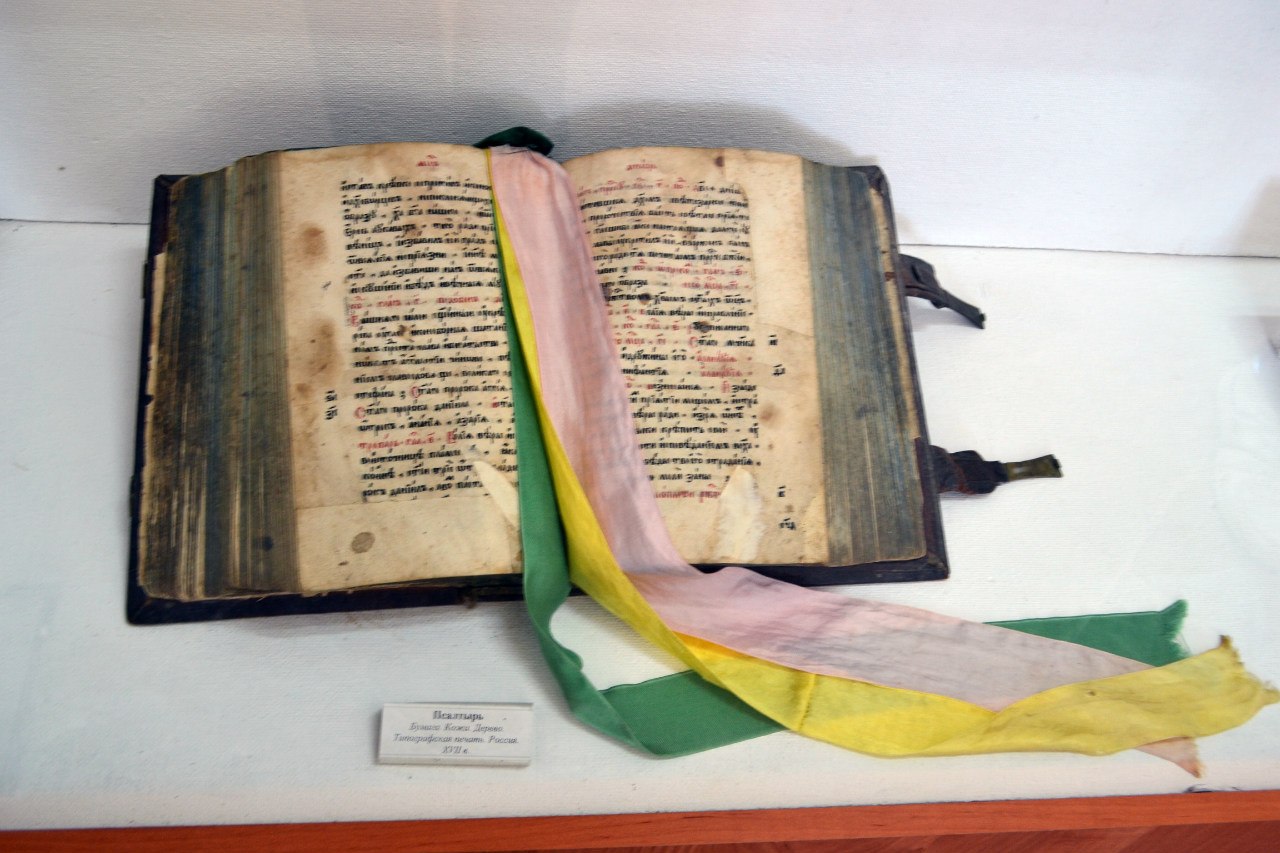

псалтырь. бумага\кожа\дерево. начало 17 века:

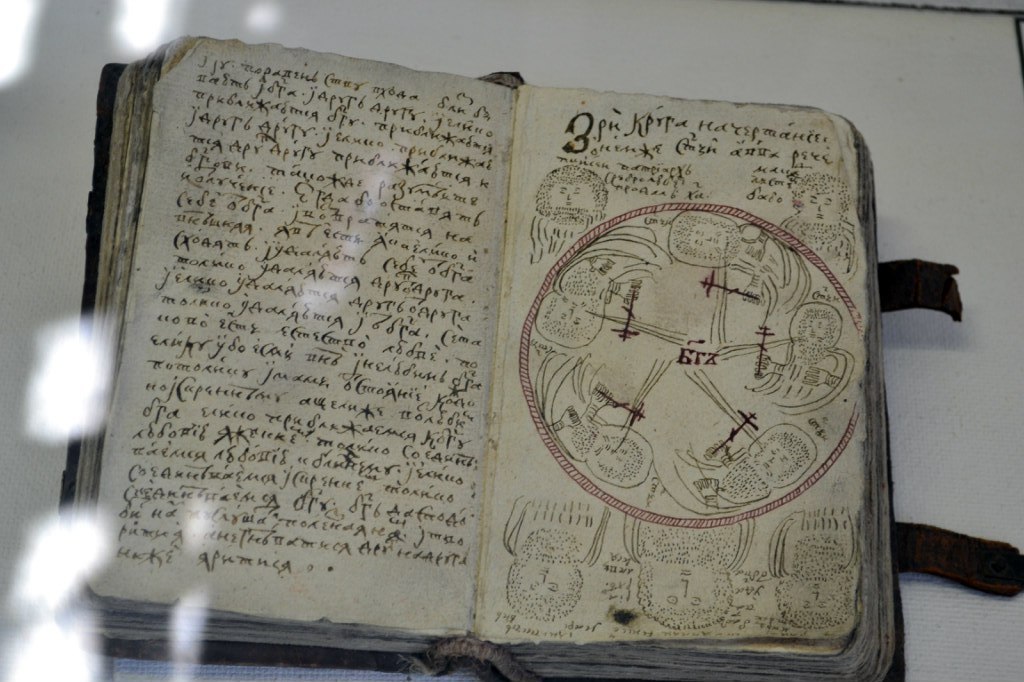

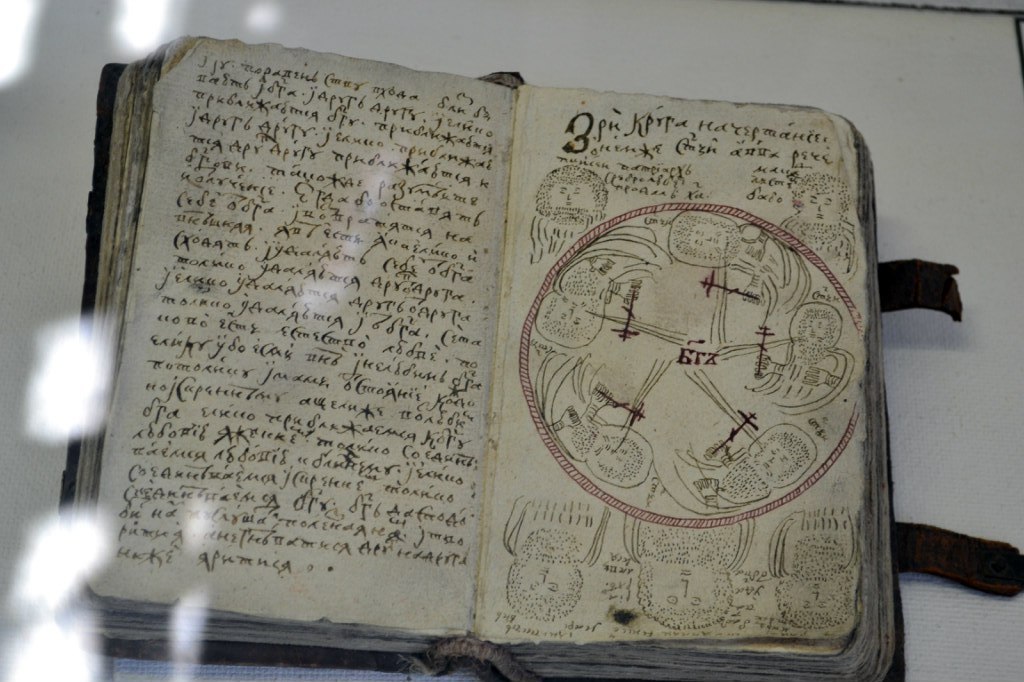

вызываем демонов вместе:

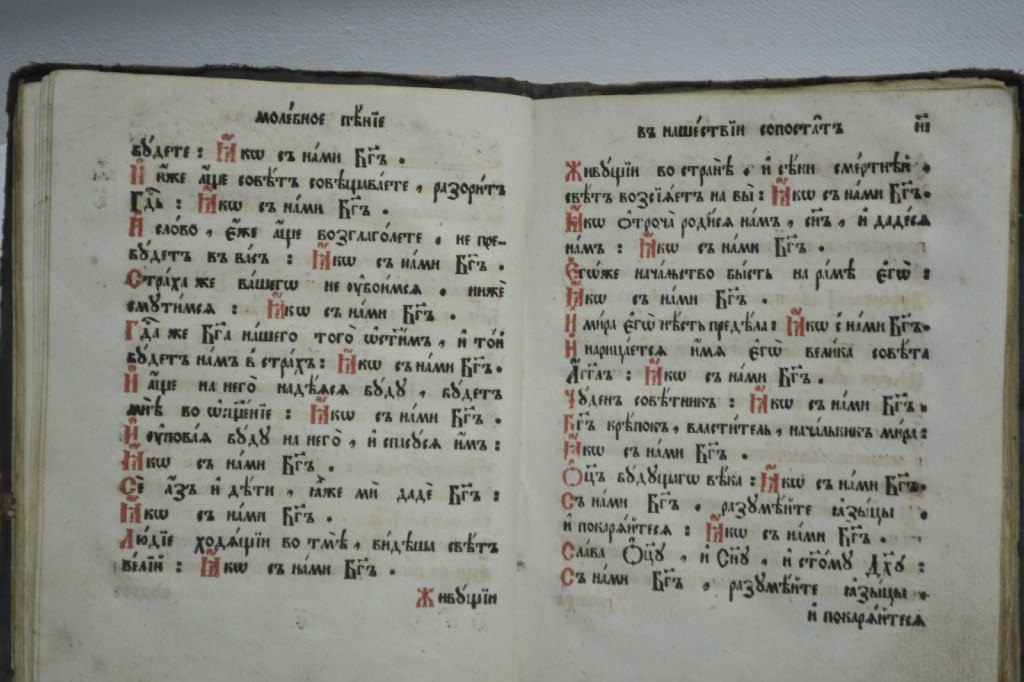

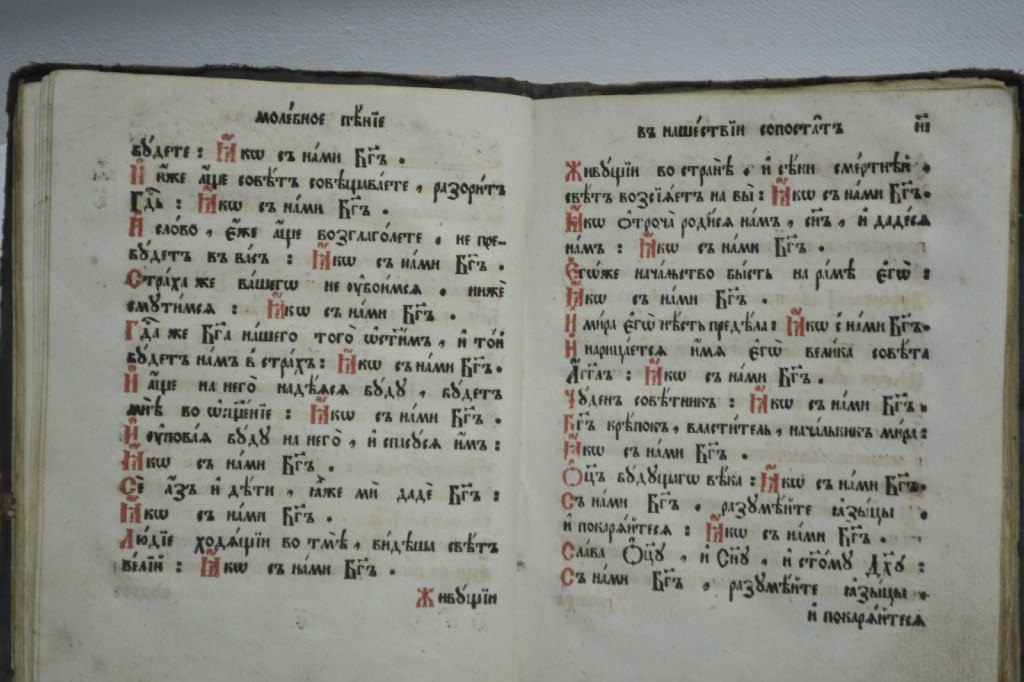

молебное пение:

Есть и различные модели старых зданий(церквей\храмов и тд) Старочеркасска, например того в котором мы находимся, правда ещё "деревянной версии" (см. историю храма):

Так как нынешний музей является в прошлом храмом, то здесь соответственная сохранившаяся внутренняя архитектура помещений, которыми нельзя не удивляться:

Ну и конечно же соответствующая утварь:

совсем удивительные и даже пугающие рисунки:

Далее пройдёмся по остальным стендам, которых было огромное количество. Особенно понравилась крестильная рубашка 19 веков и нательный детский крестик начала 20 веков:

Почти на полу стоят каменные иконы, Иисуса Христа, Богоматери и Иоанна Предтечи:

Водосвятная чаша, подсвечник и кропило из морской травы:

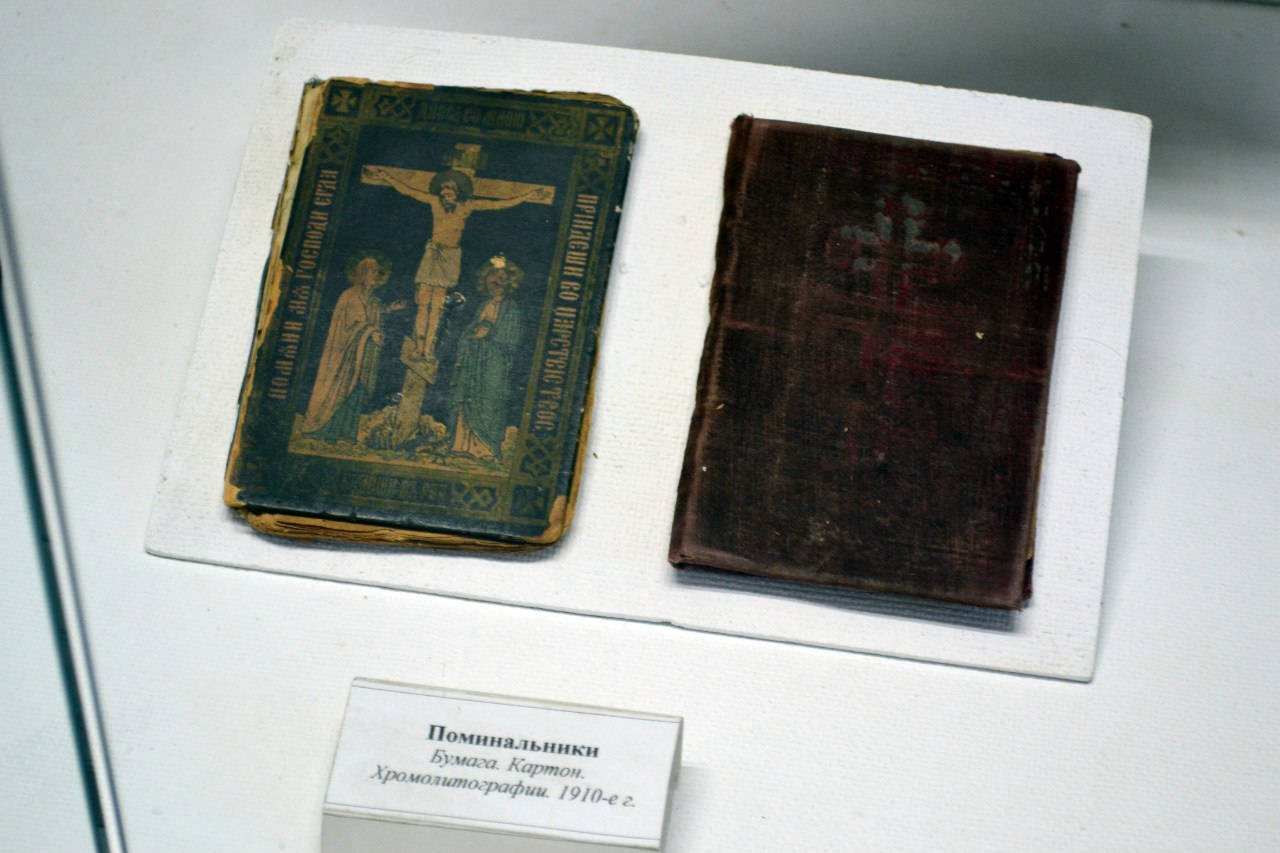

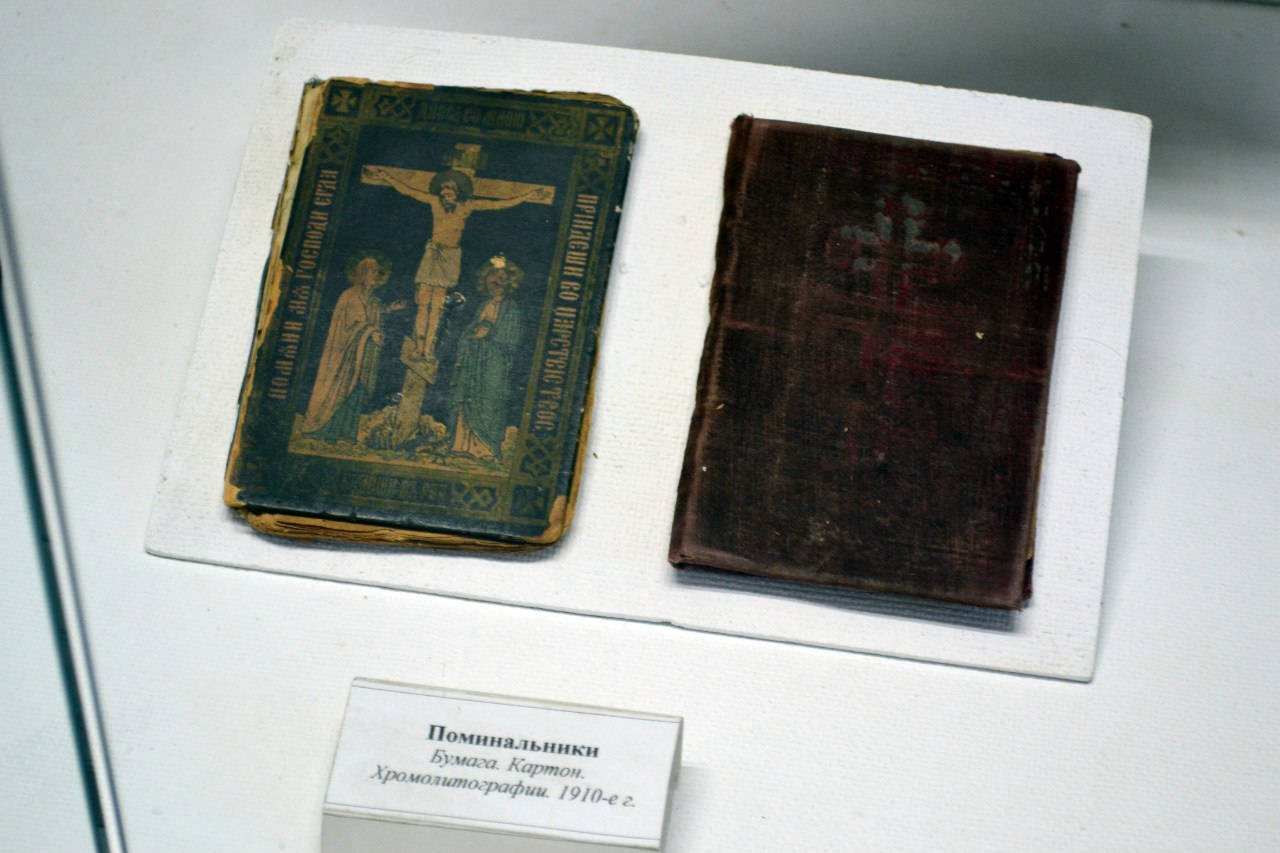

Поминальники 1910х годов:

После просмотра основного зала с экспозициями, выдвигаемся в соседнюю комнату, где раньше возможно стоял амвон (если не ошибаюсь в названии):

Экспонаты этой комнаты завораживают своей красотой, особенно изображение евангелиста Матфея начала 19 века и располагающийся рядом трикирии того же века:

и конечно же красивейшие иконы 19 веков:

После просмотра всех экспонатов данной комнаты, возвращаемся обратно в центр музея, досмотреть оставшуюся часть. Всё та же церковная утварь:

складная створка "Господь Вседержитель"

Богоматерь Владимирская(по середине):

икона "Святой Георгий Победоносец", лжица, крест лопатка и многое другое:

Ну и последний стенд с напрестольными крестами 19 века:

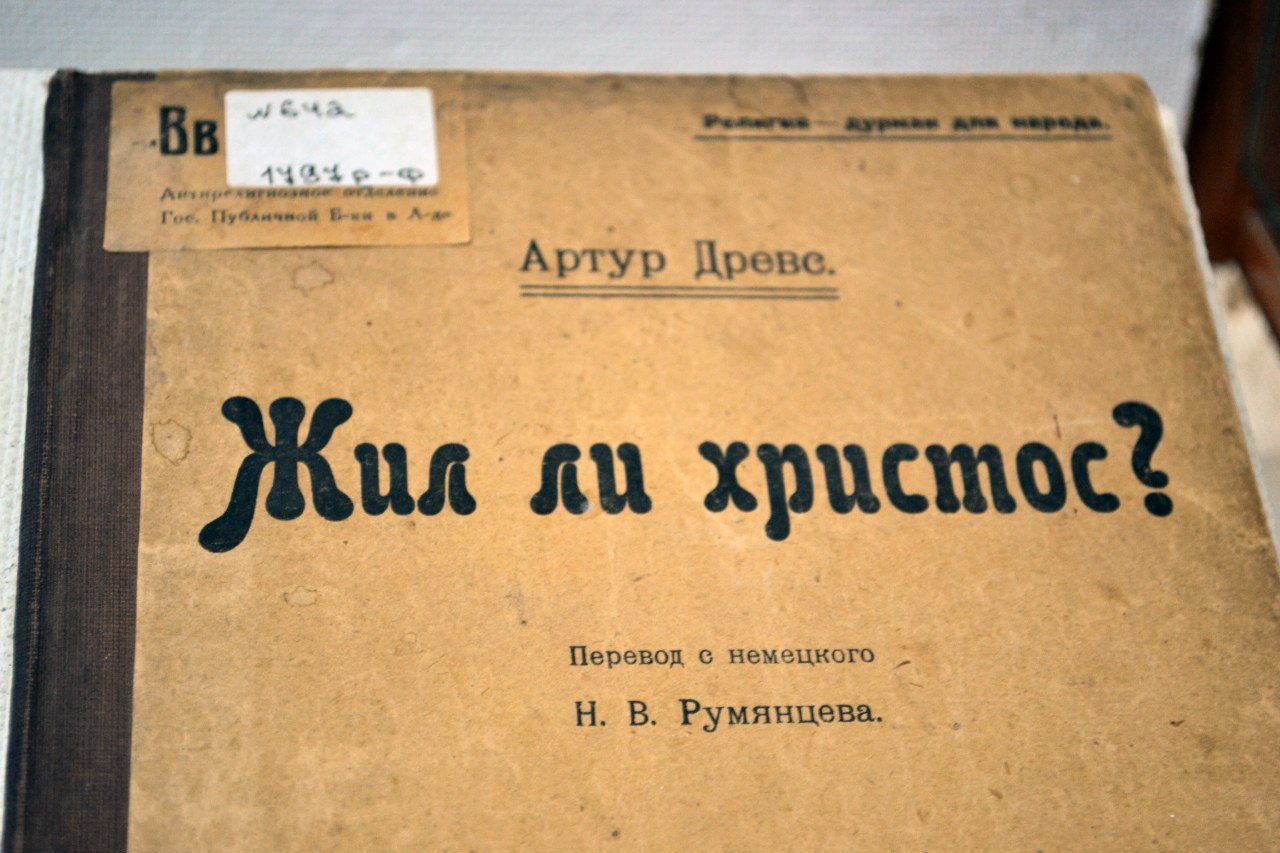

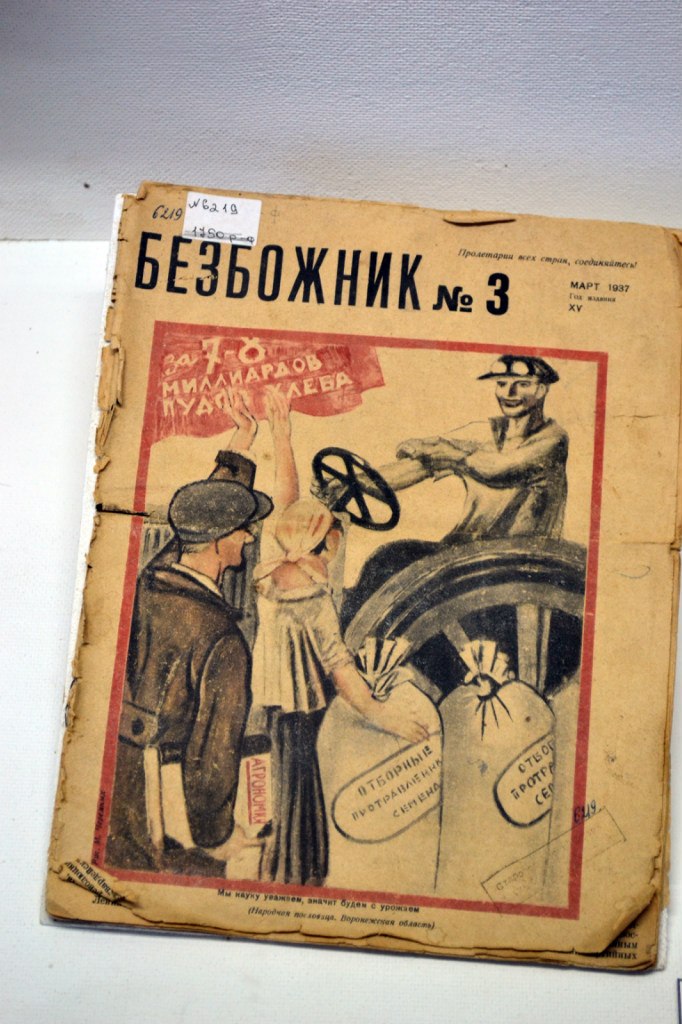

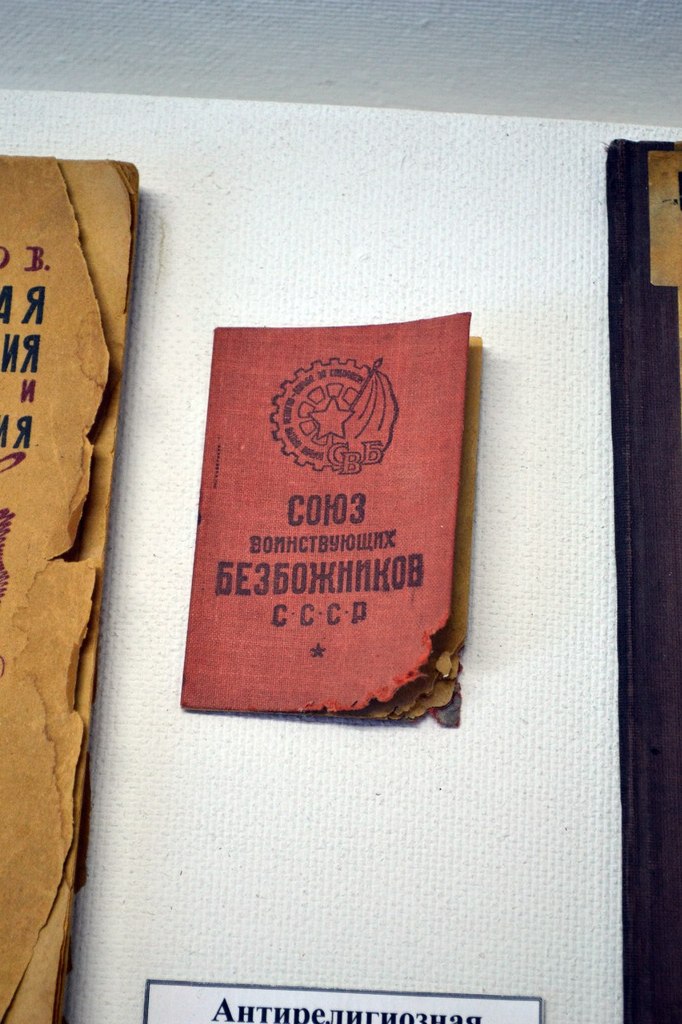

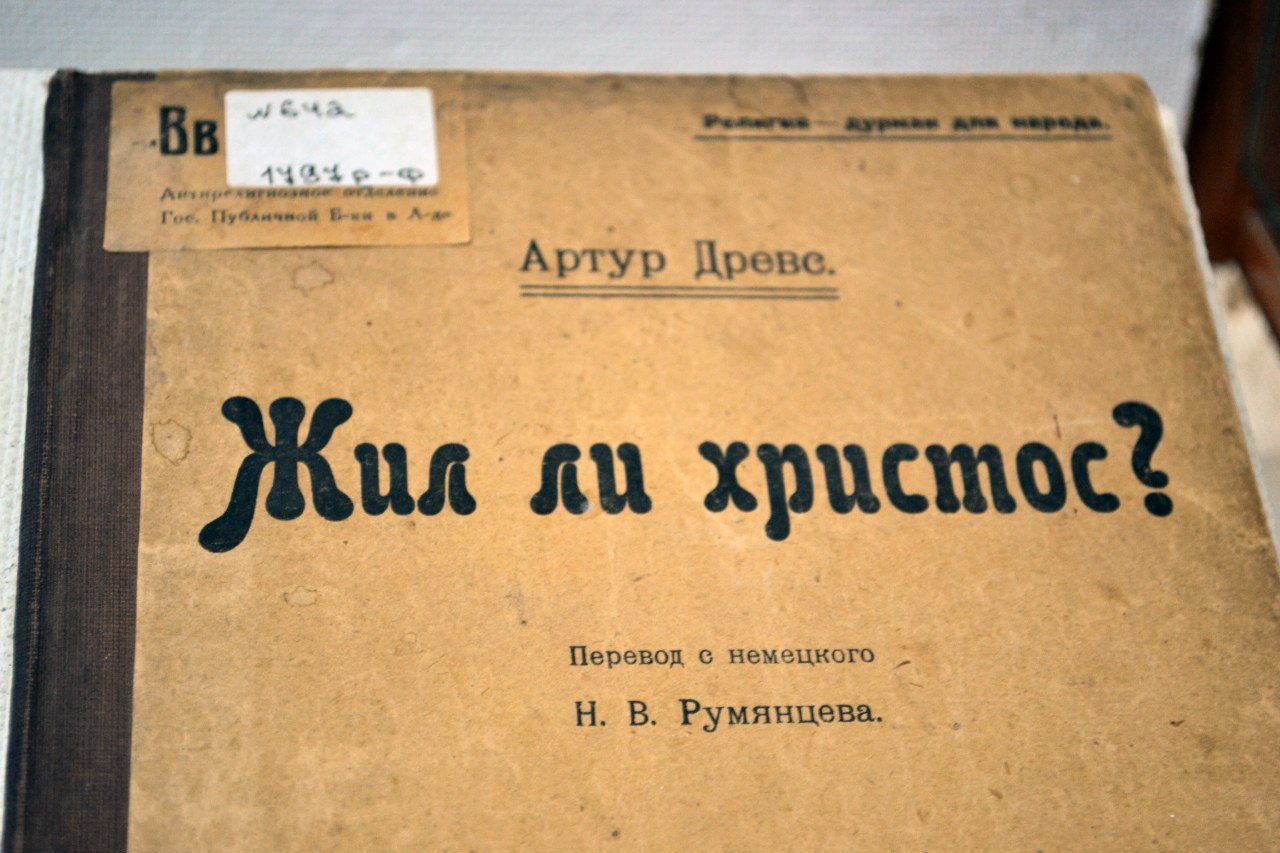

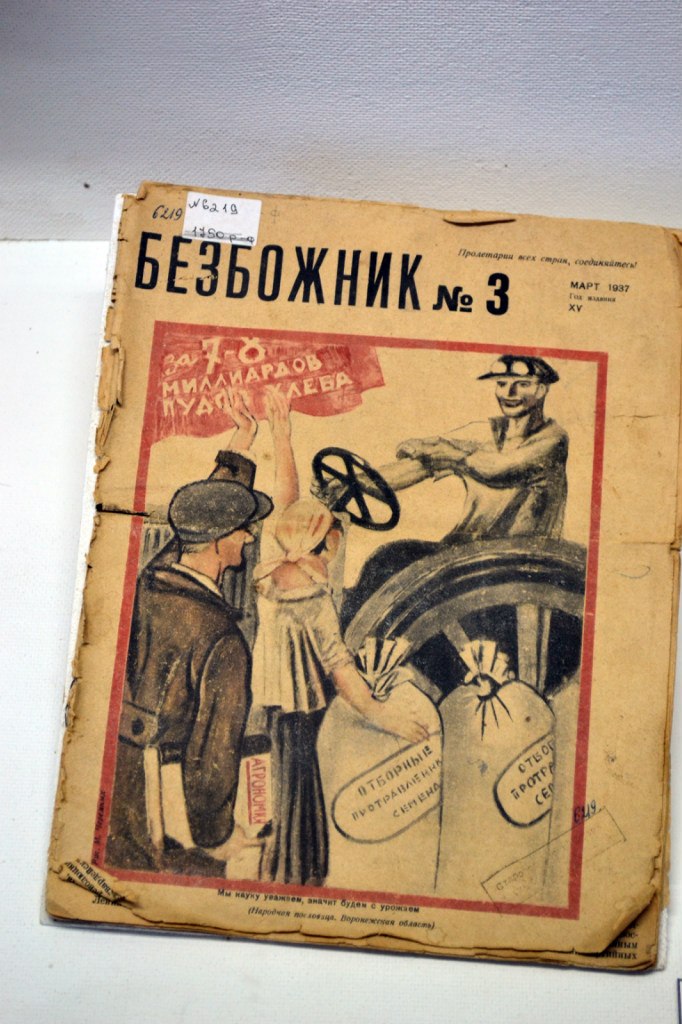

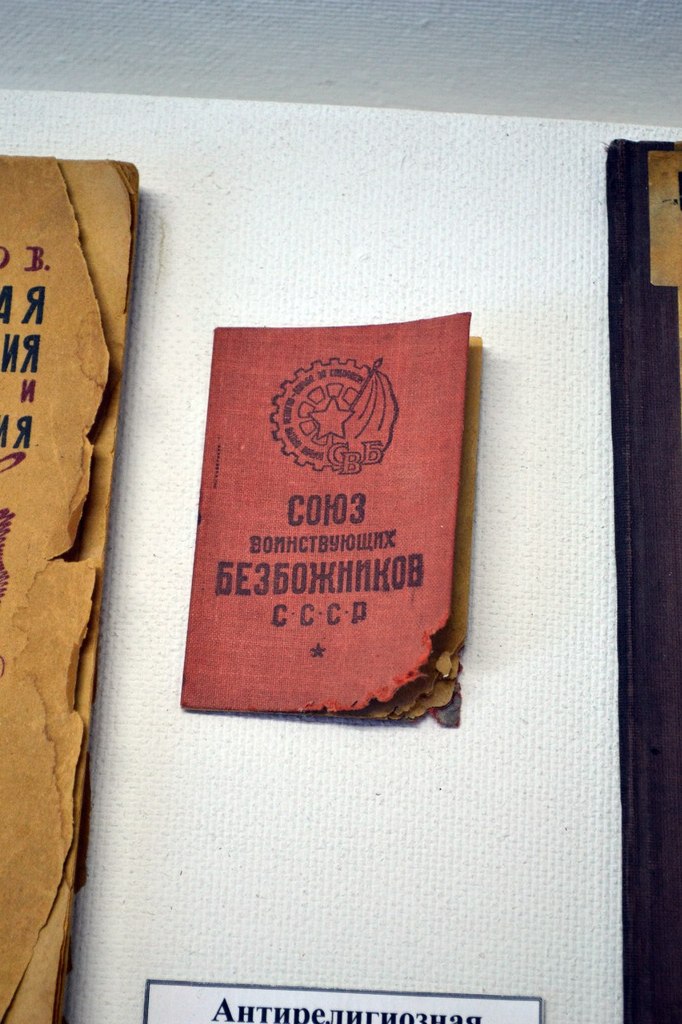

Один из стендов вызвал особый интерес и приковал моё внимание на большое время. Им оказался своего рода атеистический стенд. Даже больше, пропаганда безверия:

изъятие церковных ценностей...:

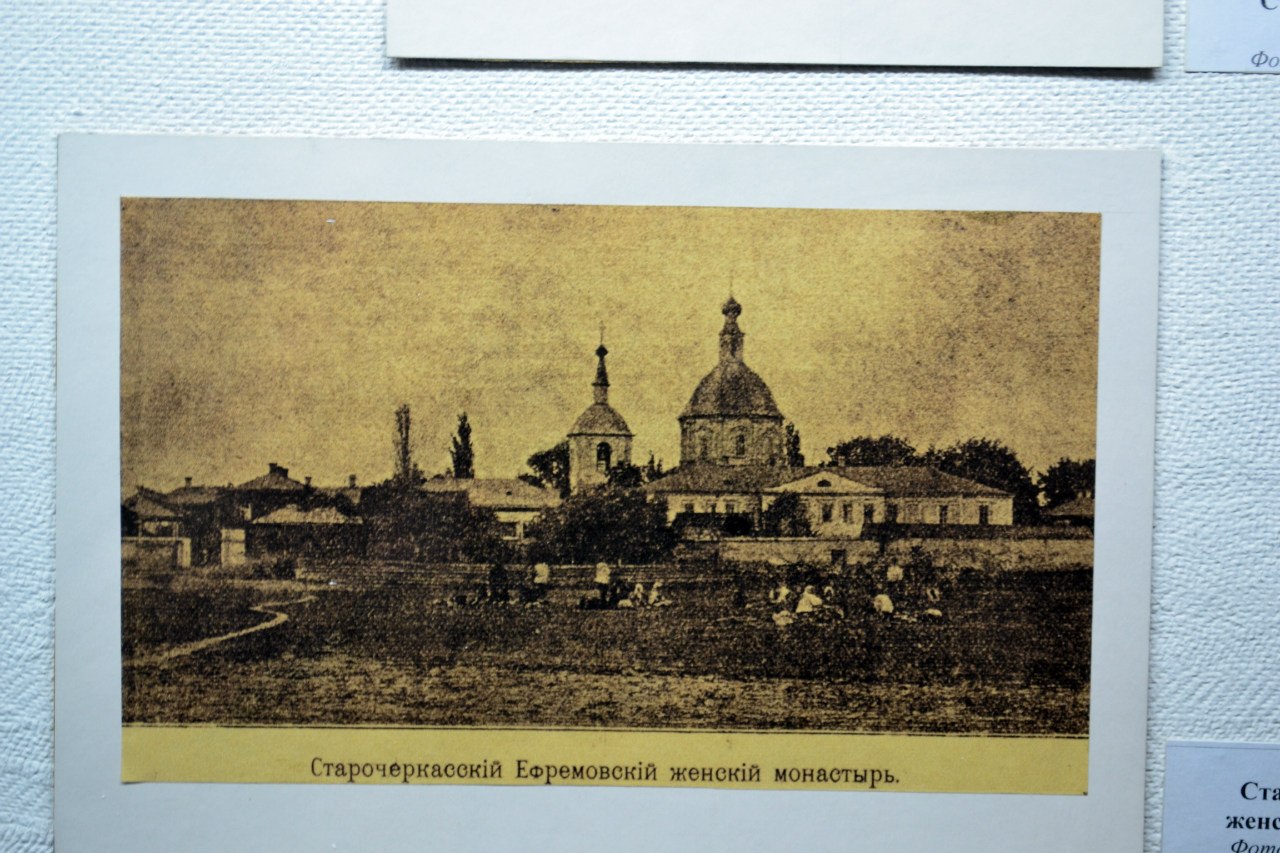

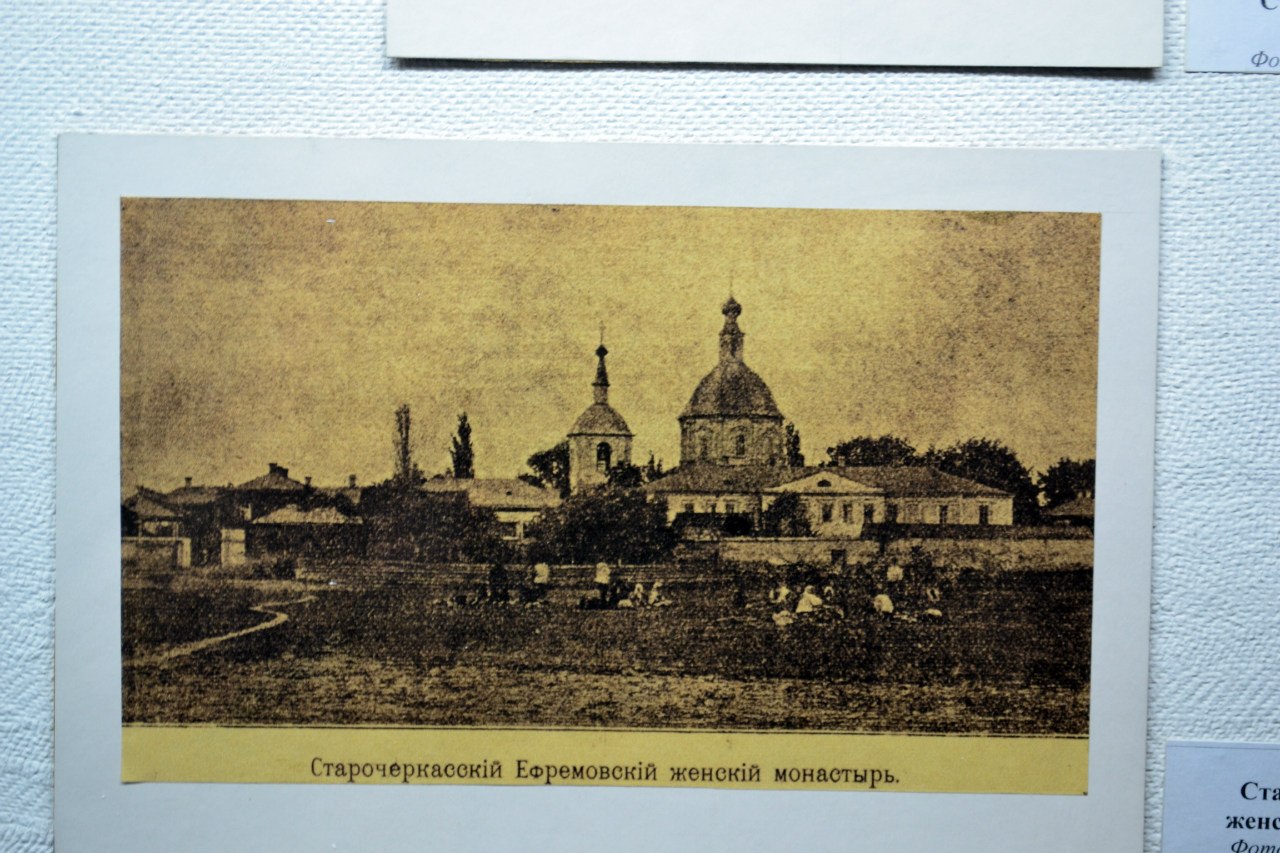

Подходя к завершению описания первого этажа храма\музея несколько интересных фотографий музея. Например Старочеркасский Ефремовский женский монастырь:

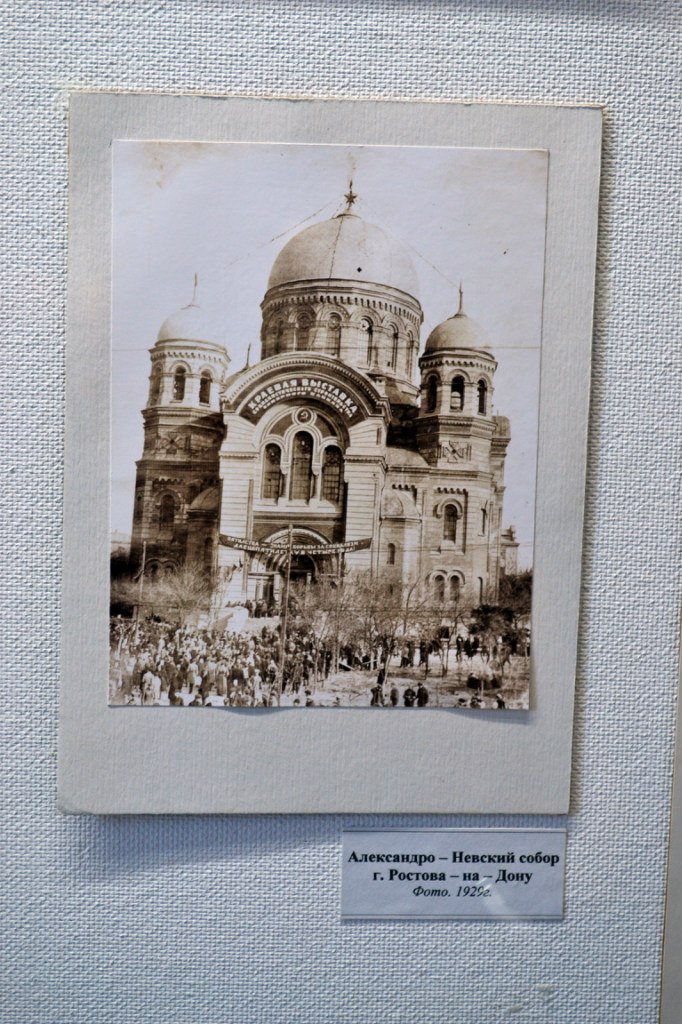

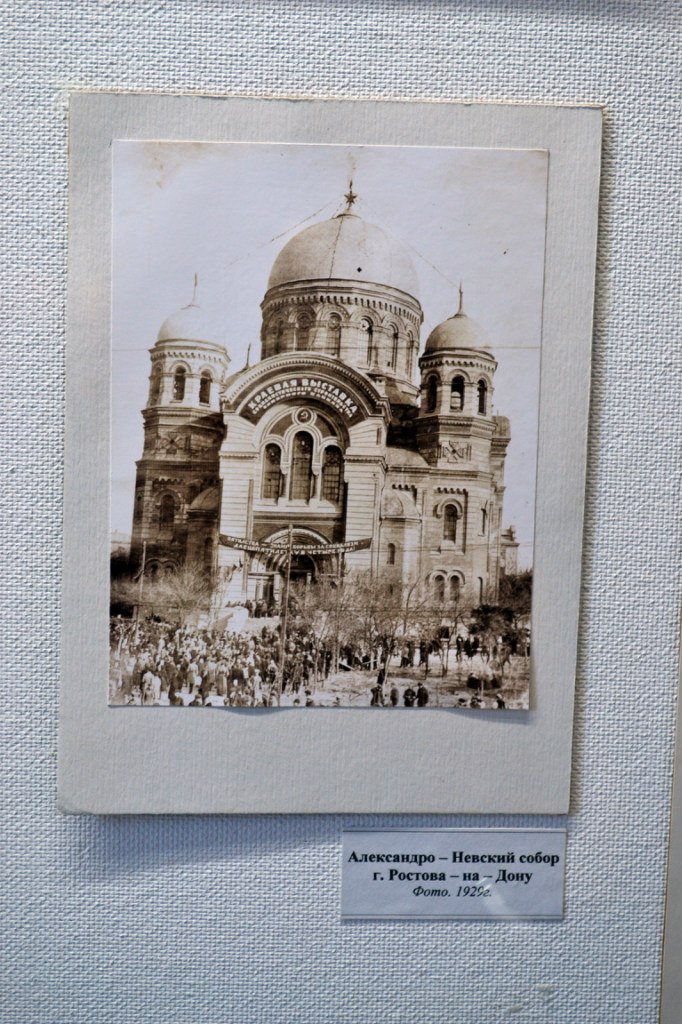

Знаменитый Александро-Невский Собор, который был снесён. Информацию о нём писать не стану, не поленитесь и полистайте её в интернете, очень интересное место:

и конечно же знаменитый Новочеркасский собор:

Завершим наше посещение подъёмом по совсем неудобной лестнице, в бывшую колокольню с красивейшим видом, правда колокола стоят там и сейчас, но уже миниатюрные:

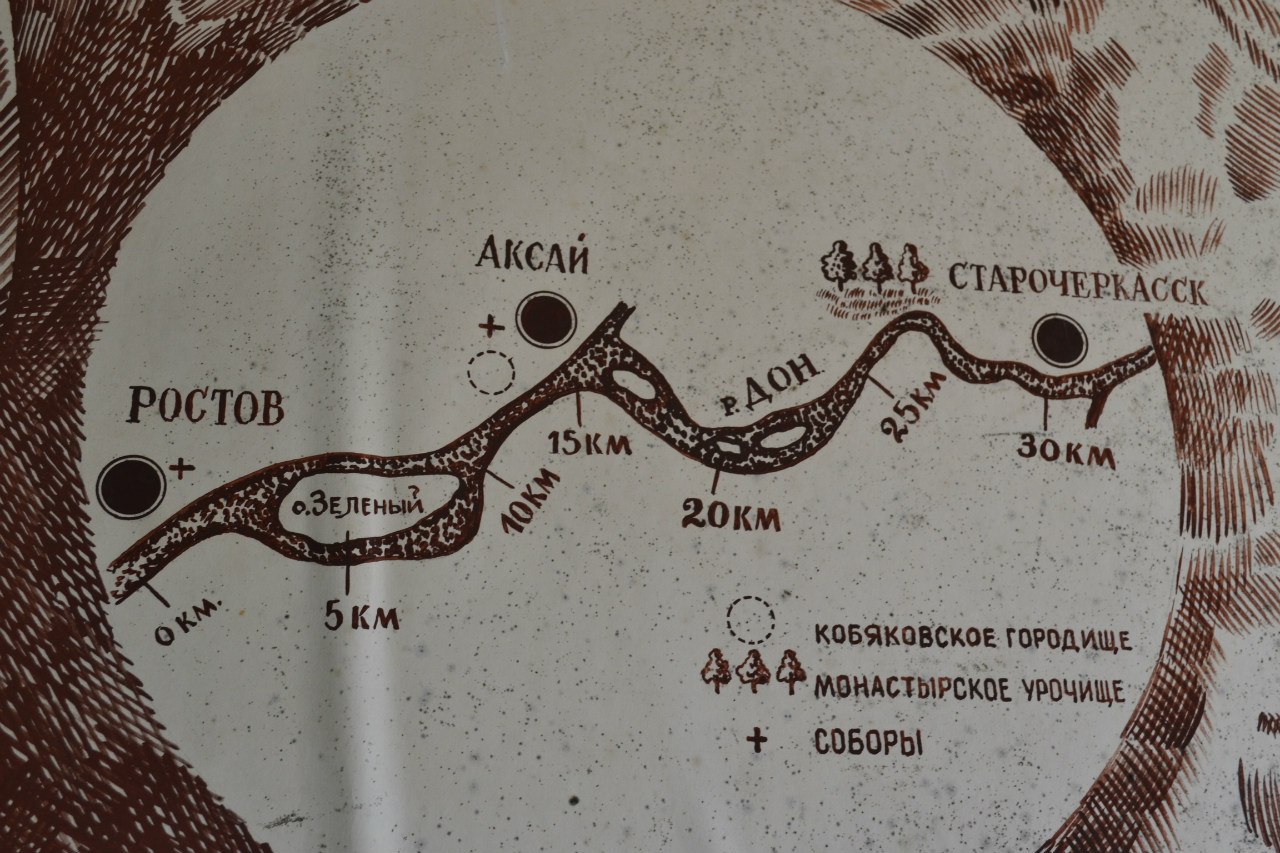

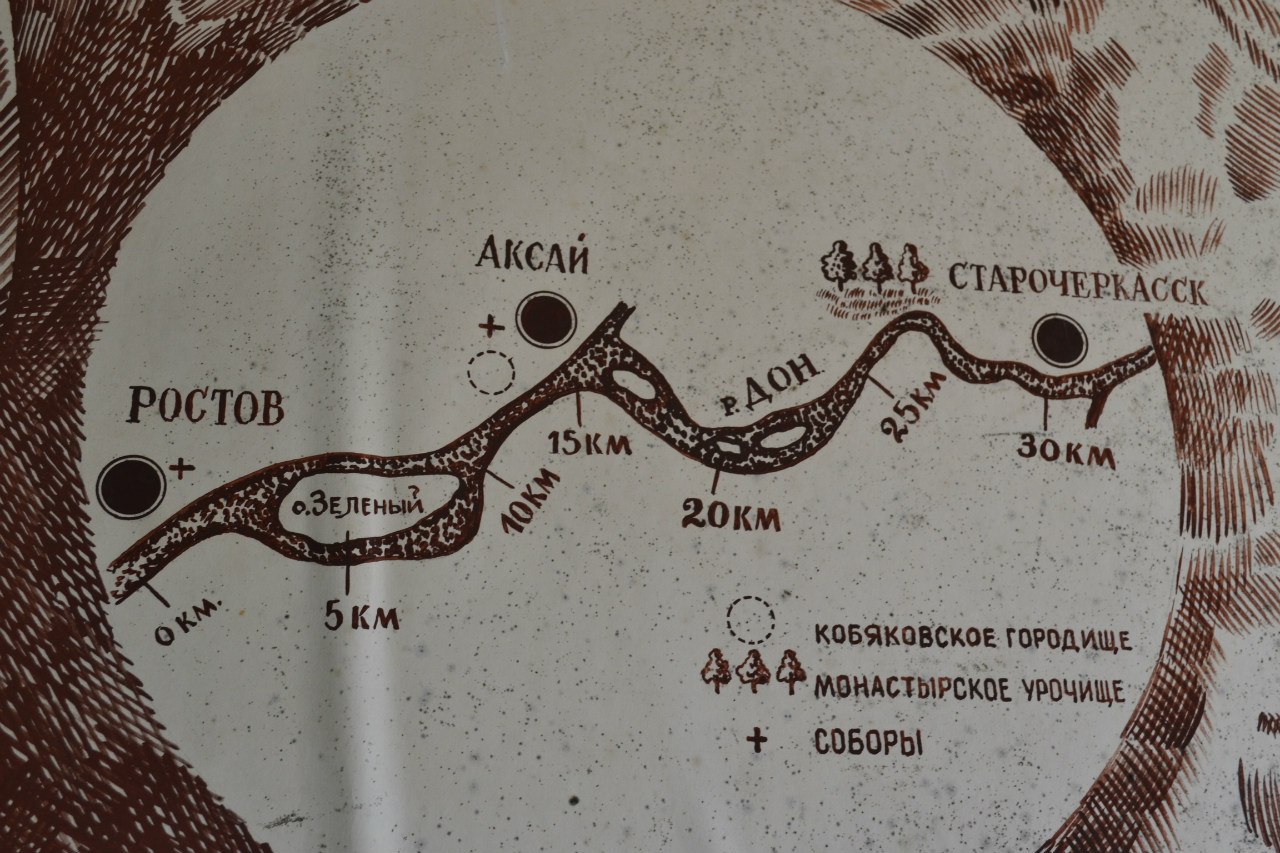

Уже на выходе замечаем вот такую интересную мини карту, с знаменитым (от слухов и сказок) Кабяково городищем:

Следующим местом для посещения являлся дом К. Булавина:

Дом, в котором был убит осажденный домовитыми казаками Кондратий Булавин, стоит несколько особняком и является хорошим образцом казачьей архитектуры домов зажиточных казаков. Это — своеобразный дом-крепость: окна защищены решётками, двери обиты железом; при доме — ни двора, ни хозяйственных построек... В таком доме можно было держать осаду не только при нападении внешних врагов, но и от посягательств мятежных казаков в лихие времена. Является памятником каменной архитектуры первой половины 18 века. В настоящее время к нему пристроена высокая лестница и крыльцо, хотя ранее оба этажа связывала внутренняя лестница.

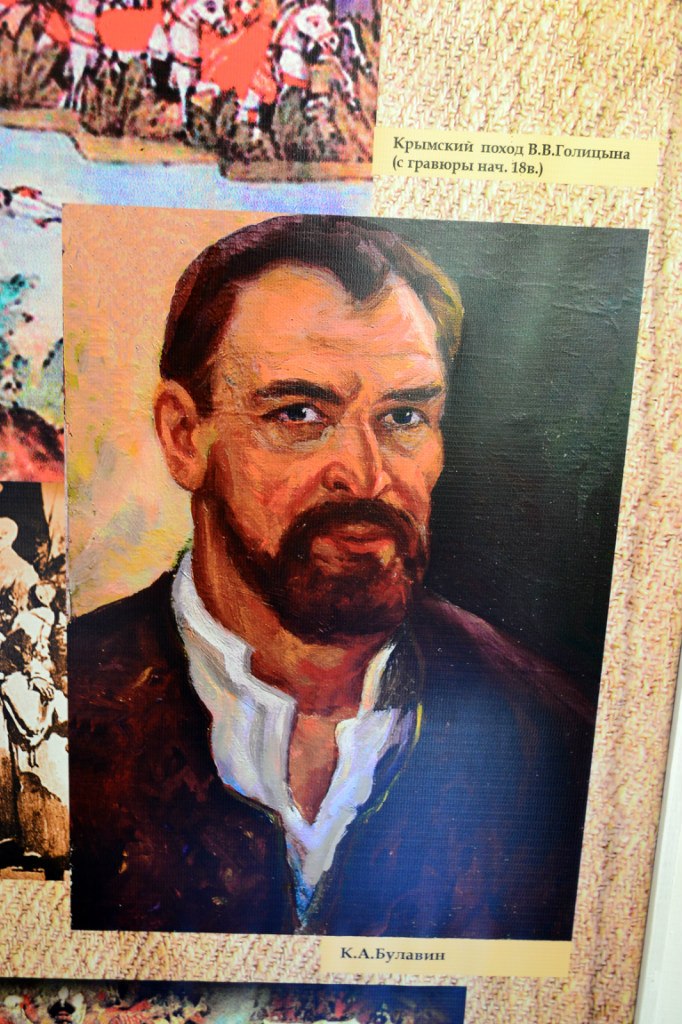

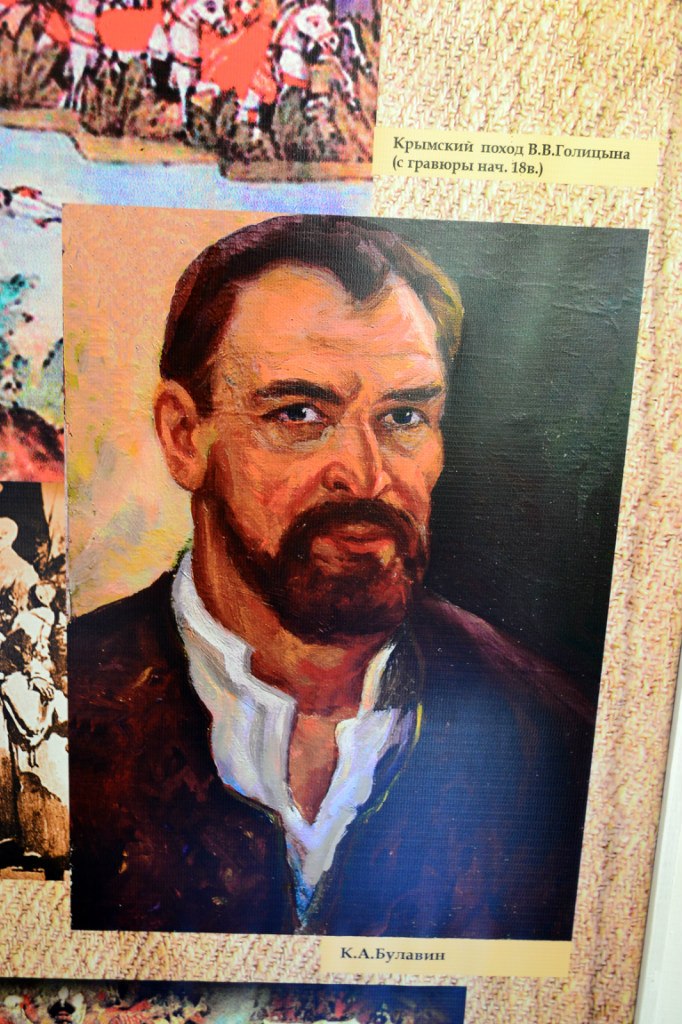

Кондра́тий Афана́сьевич Була́вин (ок. 1660, близ Черкасска, Царство Русское — 7 (18 июля) 1708, там же) — войсковой атаман донских казаков, предводитель народного восстания.

Родился в станице Трехизбянской (сейчас село Трехизбенка, Луганская область, Украина) в семье станичного атамана. Участвовал в походах против татар, в том числе в Азовском походе 1696, избирался походным атаманом. Около 1705 стал атаманом Бахмутских солепромыслов (сейчас Артёмовск) и вступил в конфликт с Изюмским полковником Шидловским.

Пропустить Булавинское восстание, значит пропустить всё. Рассказывать его здесь не получится, из-за лимита размерности блога, но поделиться некоторой полезной информацией с вами я могу.

Повод восстания

В ходе Северной войны повинности крестьян усилились, что вызвало бегство части из них на Дон в казачьи земли. 6 июля 1707 года Петр I издал указ о сыске беглых в донских городках.

Ответственным за исполнение указа был назначен Ю. В. Долгоруков. В сентябре Долгоруков во главе отряда прибыл в Черкасск и объявил царскую волю донскому атаману Лукьяну Максимову. Долгоруков начал рейд по казачьим поселениям Верхнего Дона (Бузулук, Медведица, Хопёр). 2000 крестьян удалось вернуть, другая не меньшая часть пряталась по степям и оврагам, а в конечном счете примкнула к отряду бахмутского атамана Булавина. О жестокости московских ратей сообщал в своих письмах Булавин: «А нашу братью казаков многих пытали и кнутом, били и носы и губы резали напрасно, и жён и девиц брали на постели насильно и чинили над ними всякое ругательство, а детей наших младенцев по деревьям вешали за ноги».

Полная статья и ход событий тут: http://ru.wikipedia.org/wiki/Булавинское_восстание

Пока вы изучаете(надеюсь) о ходе событий, мы продолжим наше путешествие, зайдя внутрь дома Булавина. Первым, что мы встречаем это стенд, где располагается мундир солдата Преображенского полка:

Внутренняя архитектура домика конечно удивляет, очень красиво, хоть и по своему миниатюрно:

Кстати о миниатюрности, такой эффект даёт совсем низкие дверные проёмы:

Оказывается раньше река Дон подымалась до самого домика Булавина! (расстояние сейчас от дома до берега составляет около 300метров). Даже больше, вода была до уровня второго этажа. Поэтому дом просел.

Не слабо обмельчал наш Дон...

Булавин собственной персоной:

Куда же без оружия, чем же воевать:

Немного драмы, смерть Булавина, картина Курочкина 1950е годы:

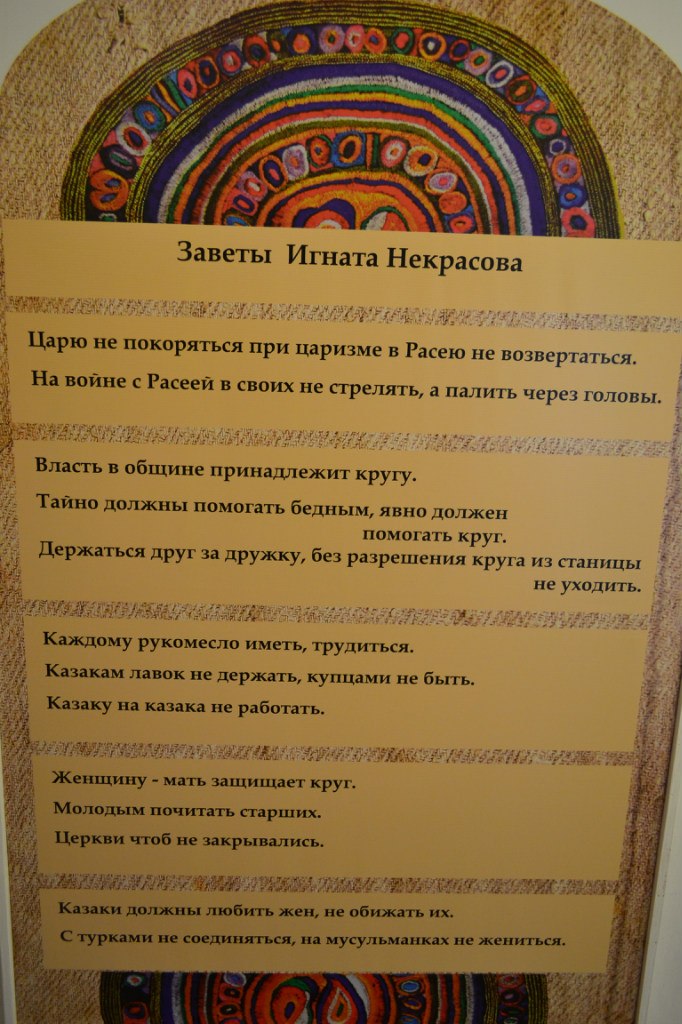

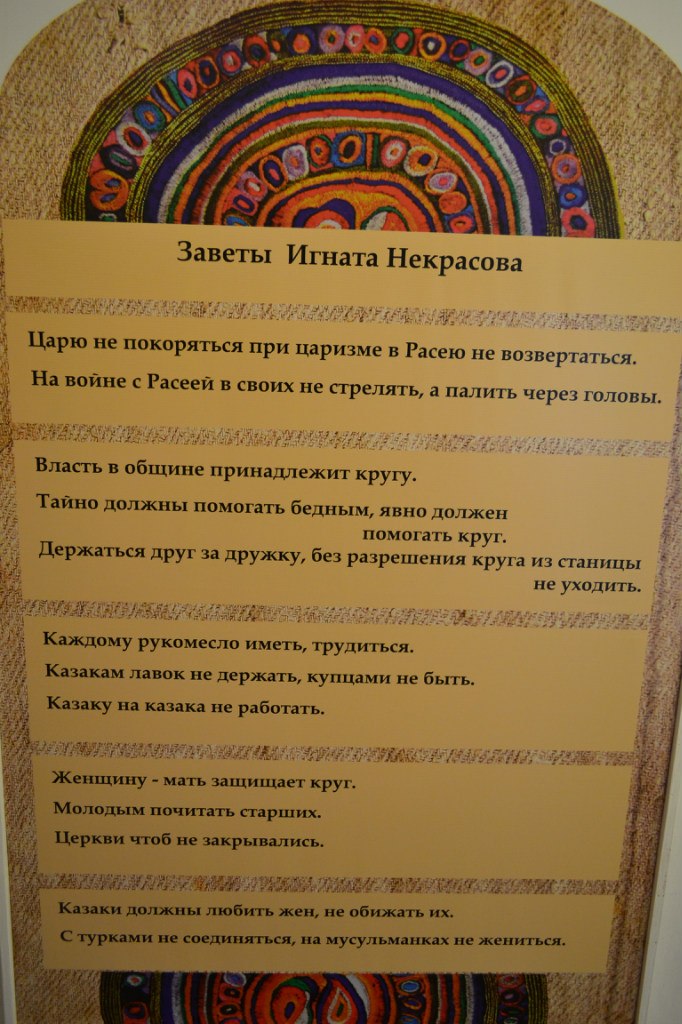

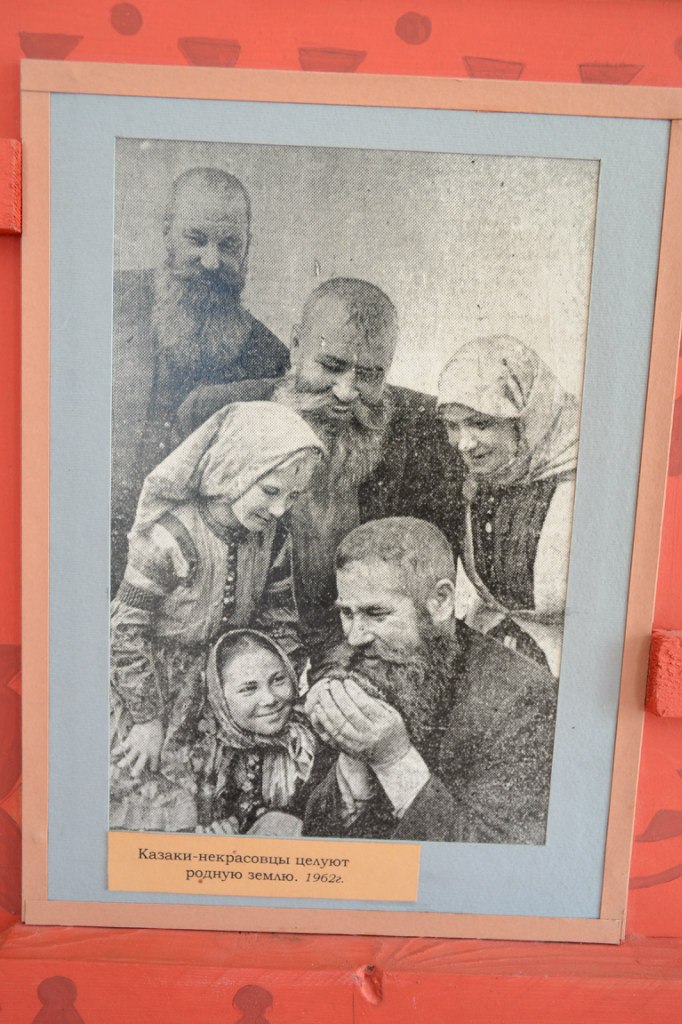

В одной из комнат были вот такие интересные заветы Игната Некрасова, последние четыре заповеди - досада подкатывает к горлу, ибо не чтят заповеди предков, особенно нынешняя молодёжь:

На втором этаже дома так же были различные экспозиции, например уже известные мне (после Аксайской таможни) изразцы:

Совсем рядом я наконец-то воочию узрел как это всё выглядит на деле, то есть на печи:

Были и выставки различной девичьей утвари, например различные свадебные платья, куклы, посуда (с чем же ещё как не с женщиной связывать её), украшения:

была и мужская утварь, но её хватало и на первом этаже дома, поэтому совсем в малом количестве:

На этом первая часть обзора поездки в замечательный город Старочеркасск подходит к концу, в следующей части опишу историю таких мест как: Воскресенский Войсковой Собор, заглянем в Атаманское подворье, а также осветим другие интересные и красивые места города.

Спасибо за внимание.

Посещение столь прекрасного города было намечено очень давно, но постоянные проблемы или отсутствие времени мешало осуществлению поездки. И вот, совершенно спонтанно решил всё-таки посетить столь красивый город. Cобравшись с мыслями отправляюсь в путь дорогу, дорогу дальнюю, но интересную.

Пролог

Добраться до Старочеркасска можно разными способами. Так как автомобиля у меня нет, оставалось только два варианта: на автобусе из Аксая, или же напрямик от площади Карла Маркса. Есть и более интересная возможность добраться до Старочеркасской - водным транспортом с речного вокзала Ростова-на-Дону, но, к сожалению, расписания я не знал, как и не знал - ходит ли сейчас он сейчас вообще. Поэтому выбрал самый простой вариант - доехать до Аксая и пересесть на маршрутку до Старочеркасска... С этого момента начинаются первые приключения.

Первое это то, что ждать её пришлось около двух часов, но дождавшись её, вижу замечательную картину - маршрутка (газель, она же труповозка) уже полностью забита людьми. Поэтому всю дорогу я ехал на корточках перед дверью, как и многие другие. Ну и в завершении, оказалось, что я еду в самый разгар какого-то праздника (к сожалению об этом я узнал уже по дороге) - поэтому толпы народа, шум, гам мне были обеспечены. Набравшись терпения, доезжаем до города.

Чтобы вы имели представление о городе хочется сказать пару слов о самом Старочеркасске. Самое главное это конечно же многочисленные памятники истории и архитектуры, сохранившийся облик казачьей станицы XVIII века, различные фестивали, музеи и много остального. Также приятно удивили цены на различные музеи, которые оказались очень низкими, поэтому финансовая часть здесь не является главным фактором отличного посещения данного города. На весь осмотр у меня ушло около 3-4 часов, но чтобы полностью ощутить себя наедине с природой и познакомиться поближе с историей города, потребуется немного больше. Однозначно одно - ехать сюда стоит!

Немного исторической справки о Старочеркасске.

Старочерка́сская (Старочерка́сск, до 1805 года — Черка́сск) — станица в Аксайском районе Ростовской области. Административный центр Старочеркасского сельского поселения. Известна как столица донского казачества и место рождения генерала Матвея Платова. В центре станицы расположен Старочеркасский музей-заповедник, занимающий площадь 180 га

Первые письменные упоминания о «Черкасском городке» датируются 1593 годом. Вместе с тем, по сообщениям В. Н. Татищева в его «Истории Российской с самых древнейших времён» и Н. А. Маркевича в "Истории Малороссии", станица была основана под названием «град Черкасский» черкасами при царе Иване Грозном в ходе экспедиции во главе с черкасским старостой князем Вишневецким на помощь осаждённой турками Астрахани в 1569 году.

между Азовским и Каспийским морем сделалась новая воинственная республика, составленная из людей, говорящих нашим языком, исповедующих нашу веру...; взяли город Ахас, назвали его, думаю, Черкасским, или Козачьим (ибо то и другое имя знаменовало одно)...— Карамзин Н.М. История государства Российского. Том 8

В 1637 году из Старочеркасска начался азовский поход, известный также как «Азовское сидение», когда, взяв турецкую крепость Азов, казаки обороняли её четыре года (1637—1641). Турки жестоко отомстили своим обидчикам: в 1643 году они захватили и полностью сожгли Черкасск, однако уже в следующем году город был восстановлен и укреплён. В том же 1644 году в Черкасск перемещается Главный Стан и город становится столицей Донского казачьего войска. А в 1650 год по данному в Азовском сидении обету строится деревянный Воскресенский войсковой собор. На площади возле собора (майдане) собираются Войсковые Круги.

В Черкасске в 1667 году началось восстание Степана Разина, казака черкасской станицы Зимовейская, но, по некоторым сведениям, бывшего уроженцем Черкасска, а в 1708 году в своём курене был убит предводитель другого восстания — Кондратий Булавин.

В 1751 году была освящена церковь апостолов Петра и Павла, в которой крестили известного впоследствии атамана Платова. Все казачьи походы того периода начинались от другой черкасской церкви — Преображения Господня, построенной в XVII веке в Ратном урочище, на кладбище Черкасска.

В 1744 году Черкасск практически полностью выгорел и позже не смог полностью восстановиться. Весной разливы Дона регулярно затопляли город. Поэтому, а также из-за постоянных пожаров, в 1804 году было принято решение об основании новой столицы Области Войска Донского, и, в 1805 году, она была перенесена в Новочеркасск, после чего Черкасск стал именоваться Старочеркасском, а к концу XIX века потерял статус города.

Путешествие

По прибытию в город сразу же отправляюсь в местный парк, на котором была огромная ярмарка. Фотографировать её я не стал, так как она была больше похожа на обычную "барахолку". А вот памятник героям не запечатлеть я не мог:

По пути встречая вот таки замечательные деревянные статуэтки:

Так как поездка заняла довольно-таки много времени, медлить было нельзя. Поэтому сразу выдвигаемся к нашему первому месту - Петропавловский храм.

В 1692 году в Черкасске был построен деревянный Петропавловский храм. Во время сильного пожара 1744 года, истребившего почти весь город, храм сгорел. На его месте в 1751 году по усердию и на средства прихожан возвели каменную церковь. В ней было три престола: главный - во имя св. Апостолов Петра и Павла, и два - во имя Казанской иконы Божьей Матери и во имя Иоанна Воина. Петропавловский храм был достаточно крупным по числу прихожан, при нем имелось светское приходское двухклассное училище.

несколько интересных кадров, ещё деревянная старая версия храма, редчайшие фото:

В 1751 году в Петропавловском храме был крещен родившийся в Черкасске атаман, герой войны 1812 года, Матвей Иванович Платов, граф Российской империи, Георгиевский кавалер. В Старочеркасске на кладбище Преображенской церкви(1740 г.) похоронены его отец, мать, брат и сыновья. Сейчас же храм не действующий, а сугубо в качестве музея.

При попадании внутрь сразу же разбегаются глаза, так как экспонатов настолько много, что в данном музее я провёл больше всего времени. Но их не только много, но и они все безумно интересны.

первый стенд музея, на котором изображены различные деятели того времени, а также немного описаний:

Больше всего удивляет большое количество оригинальных вещей, а не копий, как это часто бывает. Но здесь копии настолько редких вещей, что нельзя не удивиться. Особенно древних писаний.

псалтырь. бумага\кожа\дерево. начало 17 века:

вызываем демонов вместе:

молебное пение:

Есть и различные модели старых зданий(церквей\храмов и тд) Старочеркасска, например того в котором мы находимся, правда ещё "деревянной версии" (см. историю храма):

Так как нынешний музей является в прошлом храмом, то здесь соответственная сохранившаяся внутренняя архитектура помещений, которыми нельзя не удивляться:

Ну и конечно же соответствующая утварь:

совсем удивительные и даже пугающие рисунки:

Далее пройдёмся по остальным стендам, которых было огромное количество. Особенно понравилась крестильная рубашка 19 веков и нательный детский крестик начала 20 веков:

Почти на полу стоят каменные иконы, Иисуса Христа, Богоматери и Иоанна Предтечи:

Водосвятная чаша, подсвечник и кропило из морской травы:

Поминальники 1910х годов:

После просмотра основного зала с экспозициями, выдвигаемся в соседнюю комнату, где раньше возможно стоял амвон (если не ошибаюсь в названии):

Экспонаты этой комнаты завораживают своей красотой, особенно изображение евангелиста Матфея начала 19 века и располагающийся рядом трикирии того же века:

и конечно же красивейшие иконы 19 веков:

После просмотра всех экспонатов данной комнаты, возвращаемся обратно в центр музея, досмотреть оставшуюся часть. Всё та же церковная утварь:

складная створка "Господь Вседержитель"

Богоматерь Владимирская(по середине):

икона "Святой Георгий Победоносец", лжица, крест лопатка и многое другое:

Ну и последний стенд с напрестольными крестами 19 века:

Один из стендов вызвал особый интерес и приковал моё внимание на большое время. Им оказался своего рода атеистический стенд. Даже больше, пропаганда безверия:

изъятие церковных ценностей...:

Подходя к завершению описания первого этажа храма\музея несколько интересных фотографий музея. Например Старочеркасский Ефремовский женский монастырь:

Знаменитый Александро-Невский Собор, который был снесён. Информацию о нём писать не стану, не поленитесь и полистайте её в интернете, очень интересное место:

и конечно же знаменитый Новочеркасский собор:

Завершим наше посещение подъёмом по совсем неудобной лестнице, в бывшую колокольню с красивейшим видом, правда колокола стоят там и сейчас, но уже миниатюрные:

Уже на выходе замечаем вот такую интересную мини карту, с знаменитым (от слухов и сказок) Кабяково городищем:

Следующим местом для посещения являлся дом К. Булавина:

Дом, в котором был убит осажденный домовитыми казаками Кондратий Булавин, стоит несколько особняком и является хорошим образцом казачьей архитектуры домов зажиточных казаков. Это — своеобразный дом-крепость: окна защищены решётками, двери обиты железом; при доме — ни двора, ни хозяйственных построек... В таком доме можно было держать осаду не только при нападении внешних врагов, но и от посягательств мятежных казаков в лихие времена. Является памятником каменной архитектуры первой половины 18 века. В настоящее время к нему пристроена высокая лестница и крыльцо, хотя ранее оба этажа связывала внутренняя лестница.

Кондра́тий Афана́сьевич Була́вин (ок. 1660, близ Черкасска, Царство Русское — 7 (18 июля) 1708, там же) — войсковой атаман донских казаков, предводитель народного восстания.

Родился в станице Трехизбянской (сейчас село Трехизбенка, Луганская область, Украина) в семье станичного атамана. Участвовал в походах против татар, в том числе в Азовском походе 1696, избирался походным атаманом. Около 1705 стал атаманом Бахмутских солепромыслов (сейчас Артёмовск) и вступил в конфликт с Изюмским полковником Шидловским.

Пропустить Булавинское восстание, значит пропустить всё. Рассказывать его здесь не получится, из-за лимита размерности блога, но поделиться некоторой полезной информацией с вами я могу.

Повод восстания

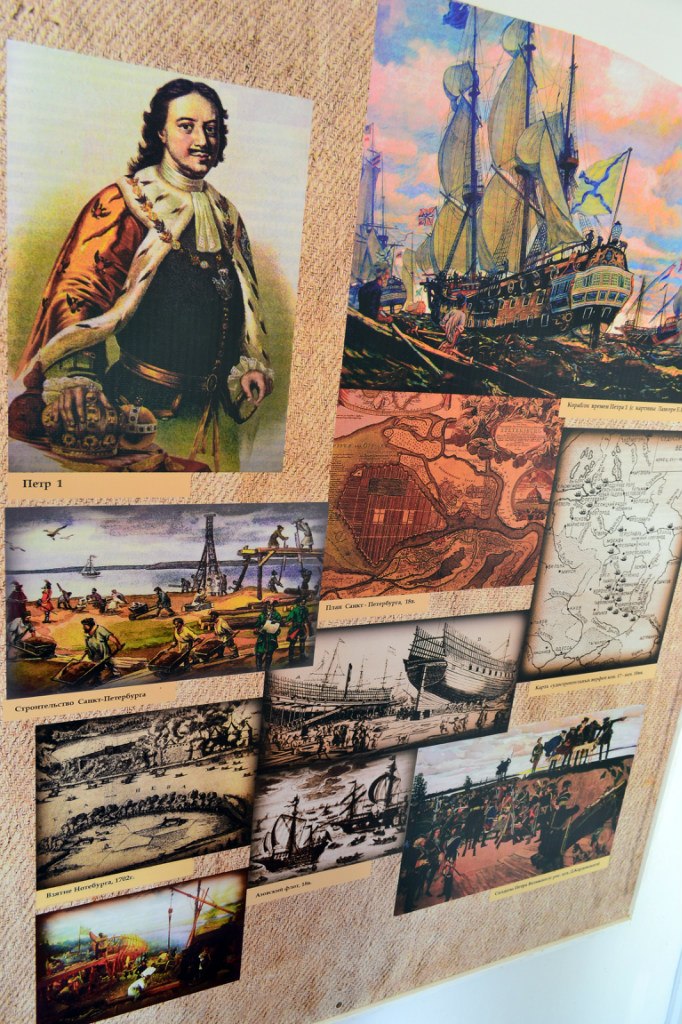

В ходе Северной войны повинности крестьян усилились, что вызвало бегство части из них на Дон в казачьи земли. 6 июля 1707 года Петр I издал указ о сыске беглых в донских городках.

Ответственным за исполнение указа был назначен Ю. В. Долгоруков. В сентябре Долгоруков во главе отряда прибыл в Черкасск и объявил царскую волю донскому атаману Лукьяну Максимову. Долгоруков начал рейд по казачьим поселениям Верхнего Дона (Бузулук, Медведица, Хопёр). 2000 крестьян удалось вернуть, другая не меньшая часть пряталась по степям и оврагам, а в конечном счете примкнула к отряду бахмутского атамана Булавина. О жестокости московских ратей сообщал в своих письмах Булавин: «А нашу братью казаков многих пытали и кнутом, били и носы и губы резали напрасно, и жён и девиц брали на постели насильно и чинили над ними всякое ругательство, а детей наших младенцев по деревьям вешали за ноги».

Полная статья и ход событий тут: http://ru.wikipedia.org/wiki/Булавинское_восстание

Пока вы изучаете(надеюсь) о ходе событий, мы продолжим наше путешествие, зайдя внутрь дома Булавина. Первым, что мы встречаем это стенд, где располагается мундир солдата Преображенского полка:

Внутренняя архитектура домика конечно удивляет, очень красиво, хоть и по своему миниатюрно:

Кстати о миниатюрности, такой эффект даёт совсем низкие дверные проёмы:

Оказывается раньше река Дон подымалась до самого домика Булавина! (расстояние сейчас от дома до берега составляет около 300метров). Даже больше, вода была до уровня второго этажа. Поэтому дом просел.

Не слабо обмельчал наш Дон...

Булавин собственной персоной:

Куда же без оружия, чем же воевать:

Немного драмы, смерть Булавина, картина Курочкина 1950е годы:

В одной из комнат были вот такие интересные заветы Игната Некрасова, последние четыре заповеди - досада подкатывает к горлу, ибо не чтят заповеди предков, особенно нынешняя молодёжь:

На втором этаже дома так же были различные экспозиции, например уже известные мне (после Аксайской таможни) изразцы:

Совсем рядом я наконец-то воочию узрел как это всё выглядит на деле, то есть на печи:

Были и выставки различной девичьей утвари, например различные свадебные платья, куклы, посуда (с чем же ещё как не с женщиной связывать её), украшения:

была и мужская утварь, но её хватало и на первом этаже дома, поэтому совсем в малом количестве:

На этом первая часть обзора поездки в замечательный город Старочеркасск подходит к концу, в следующей части опишу историю таких мест как: Воскресенский Войсковой Собор, заглянем в Атаманское подворье, а также осветим другие интересные и красивые места города.

Спасибо за внимание.

Я все думал, где же я такое видел :)

+5

Ссылка

| 3 отв.

Только жители сайта могут оставлять комментарии.

А так, ты довольно-таки основательно подошёл к отчёту, описал каждую деталь. :)