Лучший железнодорожный музей России

Логично, что главный железнодорожный музей России создан на главной железной дороге страны. Конечно, я имею в виду не Транссиб, а линию Москва - Санкт-Петербург, сегодня называемую Октябрьской железной дорогой (ОЖД).

Музей ОЖД основан в 1978 году, а в 1991 году открылась экспозиция под названием «Музей железнодорожной техники имени В.В. Чубарова» неподалёку от Царского Села, на платформе «Паровозный музей». В 2001 году в Санкт-Петербурге был закрыт Варшавский вокзал, а музей перебрался на его пути, ведь это почти центр города - набережная Обводного канала.

Я бывал в музее в 2003 и 2013 годах. За это время никаких существенных изменений его экспозиция не претерпела.

А в 2012 году «снизу постучали»: освободившуюся от путей вокзала землю власти отдали под застройку жилыми комплексами и продолжением Измайловского проспекта. За последние годы девелопмент уничтожил много исторических памятников и даже музеев (вспомнить хотя бы не рождённый музей авиации на Ходынском поле), но музею им. Чубарова повезло: РЖД решило превратить его в главный железнодорожный музей страны.

В 2014-2016 годах менее чем в километре к западу от старой, рядом с Балтийским вокзалом, была построена новая площадка музея. После окончания основных строительных работ, по специально сохранённой нитке пути экспонаты были отбуксированы на новую территорию. Музей открылся 10 октября 2017 года.

В состав музея было включено здание локомотивного депо Петергофской железной дороги, построенное в 1850-х годах по проекту архитектора А. Кракау. В этом небольшом кирпичном корпусе расположили вход в музей, кассу, гардероб, магазин и некоторые экспонаты. Экспозиция о развитии железных дорог не выдержала наплыва посетителей, поэтому сейчас доступна только группам с гидом, увы.

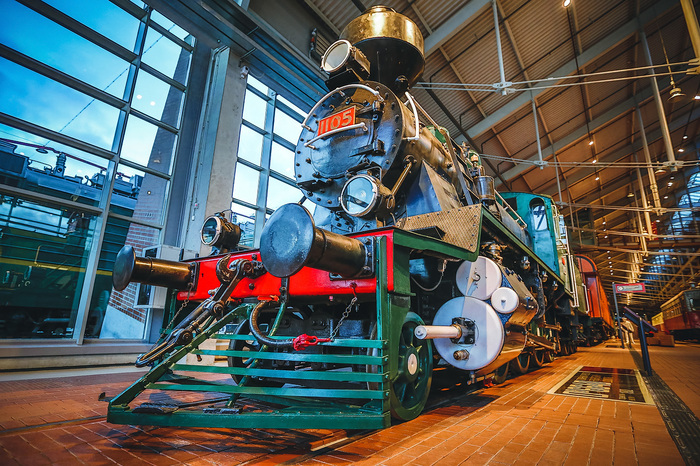

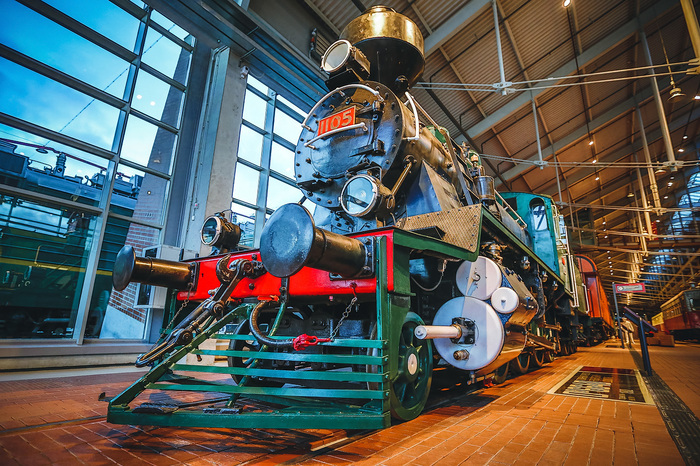

Зато здесь можно увидеть единственный сохранившийся паровоз серии С.

А также несколько зареставрированных до полного блеска дореволюционных вагонов.

Новый корпус музея заставляет каждого посетителя застыть с открытым ртом. Под гигантским куполом на поворотном круге стоит паровоз «Серго Орджоникидзе».

Чтобы оценить масштаб, надо подняться на специальные пешеходные галереи под крышей здания. Автором проекта выступил известный архитектор Н. Явейн (бюро «Студия 44»).

Один из самых занятных экспонатов - препарированный паровоз серии Эр.

Тут представлены паровозы от мощнейшего советского П36.

До финского Tk3.

Удивительный бестопочный паровоз, похожий на цистерну с будкой.

Один из первых в мире магистральных тепловозов - Щ-ЭЛ-1. Построен в 1924 году по проекту инженера Я.М. Гаккеля. В серию не пошёл.

А широкое использование тепловозов в СССР началось с этой машины. Тепловоз ДА построен в США в 1940-е годы. В 1947 году его скопировали и выпустили первый отечественный тепловоз ТЭ1.

Промышленный электровоз ГЭТ №4, всю жизнь прослуживший на Электрозаводской ветке в Москве.

Трофейная автомотриса АВmot. Построена в Румынии в 1939 году.

Стоить отметить высокий уровень не только наполнения, но и оформления экспозиции музея.

В разных местах попадаются белые фигуры железнодорожников разных специальностей.

Музей оборудован трансбондером, способным перемещать экспонаты между путями. Это очень здорово экономит место.

Кроме того, сюда из депо Варшавского вокзала перенесли поворотный круг, использовавшийся для разворота локомотивов.

Так плавно мы оказались на открытой экспозиции музея.

Одним из главных украшений площадки является артиллерийский транспортёр ТМ-3-12. Такой же можно увидеть на Поклонной горе в Москве и на форту «Красная Горка», откуда они все три и «разбежались» по музеям.

Тепловоз-электростанция ТГэ-016, построенный в Австрии на заводе «Йенбах» в 1960 году.

Скоростной электропоезд ЭР-200 знаком почти каждому, поскольку успел повозить пассажиров.

А вот ЭС250 «Сокол» - неудачная попытка создания собственного аналога TGV, известен гораздо меньше. Наверное, потому, что поезд проектировали не вагоностроители, а корабелы.

Поезд разрабатывал ЦКБ морской техники «Рубин». Во время испытаний в 2001-2002 годах государственная комиссия обнаружила 25 существенных недостатков конструкции, влияющих на безопасность движения, что поставило крест на будущем поезда.

Но главной реликвией является, несомненно, боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) 15П961 «Мо́лодец». Также его называли «поезд номер ноль». 12 таких комплексов несли боевое дежурство с 1987 по 1994 год. Комплекс состоял из трёх замаскированных под рефрижераторы вагонов, из которых средний - контейнер для баллистической ракеты.

БЖРК сняли с вооружения согласно договору СНВ-2 и уничтожили все, кроме двух, переданных в музеи. Такой поезд можно увидеть ещё в Техническом музее АвтоВАЗа в Тольятти.

Музей ОЖД основан в 1978 году, а в 1991 году открылась экспозиция под названием «Музей железнодорожной техники имени В.В. Чубарова» неподалёку от Царского Села, на платформе «Паровозный музей». В 2001 году в Санкт-Петербурге был закрыт Варшавский вокзал, а музей перебрался на его пути, ведь это почти центр города - набережная Обводного канала.

Я бывал в музее в 2003 и 2013 годах. За это время никаких существенных изменений его экспозиция не претерпела.

А в 2012 году «снизу постучали»: освободившуюся от путей вокзала землю власти отдали под застройку жилыми комплексами и продолжением Измайловского проспекта. За последние годы девелопмент уничтожил много исторических памятников и даже музеев (вспомнить хотя бы не рождённый музей авиации на Ходынском поле), но музею им. Чубарова повезло: РЖД решило превратить его в главный железнодорожный музей страны.

В 2014-2016 годах менее чем в километре к западу от старой, рядом с Балтийским вокзалом, была построена новая площадка музея. После окончания основных строительных работ, по специально сохранённой нитке пути экспонаты были отбуксированы на новую территорию. Музей открылся 10 октября 2017 года.

В состав музея было включено здание локомотивного депо Петергофской железной дороги, построенное в 1850-х годах по проекту архитектора А. Кракау. В этом небольшом кирпичном корпусе расположили вход в музей, кассу, гардероб, магазин и некоторые экспонаты. Экспозиция о развитии железных дорог не выдержала наплыва посетителей, поэтому сейчас доступна только группам с гидом, увы.

Зато здесь можно увидеть единственный сохранившийся паровоз серии С.

А также несколько зареставрированных до полного блеска дореволюционных вагонов.

Новый корпус музея заставляет каждого посетителя застыть с открытым ртом. Под гигантским куполом на поворотном круге стоит паровоз «Серго Орджоникидзе».

Чтобы оценить масштаб, надо подняться на специальные пешеходные галереи под крышей здания. Автором проекта выступил известный архитектор Н. Явейн (бюро «Студия 44»).

Один из самых занятных экспонатов - препарированный паровоз серии Эр.

Тут представлены паровозы от мощнейшего советского П36.

До финского Tk3.

Удивительный бестопочный паровоз, похожий на цистерну с будкой.

Один из первых в мире магистральных тепловозов - Щ-ЭЛ-1. Построен в 1924 году по проекту инженера Я.М. Гаккеля. В серию не пошёл.

А широкое использование тепловозов в СССР началось с этой машины. Тепловоз ДА построен в США в 1940-е годы. В 1947 году его скопировали и выпустили первый отечественный тепловоз ТЭ1.

Промышленный электровоз ГЭТ №4, всю жизнь прослуживший на Электрозаводской ветке в Москве.

Трофейная автомотриса АВmot. Построена в Румынии в 1939 году.

Стоить отметить высокий уровень не только наполнения, но и оформления экспозиции музея.

В разных местах попадаются белые фигуры железнодорожников разных специальностей.

Музей оборудован трансбондером, способным перемещать экспонаты между путями. Это очень здорово экономит место.

Кроме того, сюда из депо Варшавского вокзала перенесли поворотный круг, использовавшийся для разворота локомотивов.

Так плавно мы оказались на открытой экспозиции музея.

Одним из главных украшений площадки является артиллерийский транспортёр ТМ-3-12. Такой же можно увидеть на Поклонной горе в Москве и на форту «Красная Горка», откуда они все три и «разбежались» по музеям.

Тепловоз-электростанция ТГэ-016, построенный в Австрии на заводе «Йенбах» в 1960 году.

Скоростной электропоезд ЭР-200 знаком почти каждому, поскольку успел повозить пассажиров.

А вот ЭС250 «Сокол» - неудачная попытка создания собственного аналога TGV, известен гораздо меньше. Наверное, потому, что поезд проектировали не вагоностроители, а корабелы.

Поезд разрабатывал ЦКБ морской техники «Рубин». Во время испытаний в 2001-2002 годах государственная комиссия обнаружила 25 существенных недостатков конструкции, влияющих на безопасность движения, что поставило крест на будущем поезда.

Но главной реликвией является, несомненно, боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) 15П961 «Мо́лодец». Также его называли «поезд номер ноль». 12 таких комплексов несли боевое дежурство с 1987 по 1994 год. Комплекс состоял из трёх замаскированных под рефрижераторы вагонов, из которых средний - контейнер для баллистической ракеты.

БЖРК сняли с вооружения согласно договору СНВ-2 и уничтожили все, кроме двух, переданных в музеи. Такой поезд можно увидеть ещё в Техническом музее АвтоВАЗа в Тольятти.

" Такой поезд можно увидеть ещё в Техническом музее АвтоВАЗа в Тольятти. "

ещё в Плесецке стоит

ещё в Плесецке стоит

0

Ссылка

| 15 отв.

Antares: я не в курсе, чтобы они собрали масштабный образец Баргузина, а вот один из первых Молодцов стоит, по Баргузину дело дошло вроде только до бросковые испытаний, но кто нам скажет, но из проверенных источников достоверно известно, что самые новые изделия летать никак не хотят, сбои практически при каждом запуске, даже установщики ракет не выдерживают, рамы у них трещат по швам, но это выходит за рамки дозволенного

Drol: Кто же нам правду скажет о новейших разработках, любую новую ракету сначала учат летать, а это процесс долгий и дорого стоит, мне зимой повезло побывать в Плесецке в одной в/ч у которой самые дальние пусковые площадки, больше чем я сказал выше говорить не имею права, хотя настоящими секретами и не обладаю. В сети гуляли слухи, что на одной из ж/д станций был замечен готовый БАРГУЗИН, но это из области бредней. Когда на закрытой территории перемещаются изделия, прекращается любое движение пока не пройдёт колонна сопровождения и только попробуй сделать неправильное движение.

foxhound foxhound foxhound

написало 28 сентября 2019 в 23:21

foxhound foxhound foxhound

написало 28 сентября 2019 в 22:59

foxhound foxhound foxhound

написало 5 октября 2019 в 03:14

foxhound foxhound foxhound

написало 28 сентября 2019 в 22:57

foxhound foxhound foxhound

написало 28 сентября 2019 в 23:43

12 таких комплексов несли боевое дежурство с 1987 по 1994 год.Все-таки, БЖРК дежурил не до 94, а до 2004 года. В 1994 было только закончено его развертывание.

БЖРК сняли с вооружения согласно договору СНВ-2Нет, не по договору.

Был загадочный размен «Молодца» на «Хранителя мира». Со стороны США эту игру вел Обама и по результатам ее он был допущен к избранию президенты.

Известно, что существовала техническая возможность продления сроков службы как минимум до 2010-2015 годов.

0

Ссылка

| 4 отв.

foxhound: в период с 2008 по 2014 год несколько раз наблюдал пусковые секции в составе рефрижираторных поездов на территории Санкт-Петербургского железнодорожного узла. И тут ошибки быть не может - очень характерные элементы были - нижние упоры, опорные "челюсти" от боковых вагонов дл опоры центрального, сдвоеные тележки, большое количество жокс в торцевых стенках крайних секций под кабельные трассы.

foxhound foxhound foxhound

написало 29 сентября 2019 в 00:37

Только жители сайта могут оставлять комментарии.

tass.ru/armiya-i-opk/3276141